Emmanuelle Danblon

Sur le paradoxe de la preuve en rhétorique

La rhétorique est, dès ses origines, hantée par un paradoxe qui se présente comme un défi pour la rationalité. Cet article propose de mener l’enquête sur une question qui retrouve aujourd’hui toute son actualité, dans le contexte désormais bien connu d’une crise de la rationalité.

Voici le paradoxe : «On ne trouve apparemment pas de lien logique entre persuasion et validité. La rhétorique serait-elle alors condamnée à une séparation schizophrénique entre la raison, garante de la validité, et les émotions, source de la persuasion ? » Ce paradoxe est mis en scène dans le mythe de Phryné, l’un des récits fondateurs de l’identité rhétorique. Un jeune avocat, Hypéride, entreprend de défendre devant les juges une courtisane accusée d’impiété : Phryné. Hypéride argumente avec rigueur, mais rien n’y fait, les juges restent impassibles. C’est alors que Phryné se défait d’un geste de sa tunique pour découvrir devant l’assemblée sa splendide nudité.

Et ce seul geste suffit à décider de son acquittement.

Mais l’histoire de Phryné a encore un épilogue dont la portée est essentielle pour nous : passé ce moment d’intense émotion, l’assemblée qui avait acquitté Phryné prit la décision d’interdire la présence de l’accusé dans les prétoires afin d’éviter tout risque d’emportement émotionnel chez les juges. Voici la rhétorique décrite dans toute sa tension : une force persuasive presque irrésistible est simultanément considérée comme contraire à la raison. D’un côté, le mythe de Phryné nous montre que l’exposé d’arguments, si rationnels soient-ils, peut laisser un auditoire de glace. D’un autre côté, il nous rappelle que la force émotionnelle d’une image peut emporter l’adhésion d’un auditoire d’experts, spécialement réunis pour prendre une décision réputée rationnelle. Car, dans une vision moderne de la raison, on souhaiterait que toute décision prise dans une assemblée soit au moins en partie justifiable par des critères qui participent de cette raison. Dans le champ de l’argumentation, ces critères recouvrent la notion de validité. On voit alors le paradoxe se transformer en dilemme. D’un côté, on devrait sacrifier la persuasion au nom d’une raison froide et désincarnée, tout en sachant que cela contrevient à la psychologie la plus élémentaire, ainsi qu’à la neurophysiologie. On sait, en effet, que celle-ci a récemment pu établir un lien nécessaire entre les émotions et la capacité de prendre des décisions. D’un autre côté, on devrait sacrifier la raison au profit de la persuasion, laquelle nous forcerait à abandonner tout idéal de rationalité. Mais une telle position, si nihiliste soit-elle, serait encore une manière de rationalité, dès lors qu’elle serait érigée en principe. Raison et persuasion seraient comme les deux frères ennemis, membres d’une fratrie aussi inséparable que conflictuelle. Et pourtant, la persuasion, émotion rhétorique par excellence, est avant tout un effet d’évidence, souvent décrit comme un effet de validité : ce qui nous paraît indiscutable nous paraît aussi profondément vrai, juste, adéquat. Les juges qui ont innocenté Phryné l’ont fait consciemment, avec la certitude – au moins momentanée – qu’ils prenaient la «bonne » décision. Dans les réflexions qui suivent, nous allons tenter de récupérer quelque chose de cette intuition, celle qui nous fait penser que la persuasion, si émotionnelle soit-elle, est aussi affaire de validité.

Avant tout, il convient de rechercher, à la source de ce paradoxe, une conception de la preuve héritée d’un passé lointain bien qu’encore présent dans la raison contemporaine. La première étape de cette enquête nous conduira à la conception de l’indice chez Aristote :

Parmi les indices, l’un présente la relation de l’individuel à l’universel ; l’autre, de l’universel au particulier. Entre les indices, celui qui est nécessaire est le tekmerion ; celui qui n’est pas nécessaire n’a pas de nom répondant à cette différence. Par nécessaire, j’entends les propositions pouvant servir de prémisses à un syllogisme ; et c’est pourquoi, parmi les indices, celui qui a ce caractère est un tekmerion. Quand on croit qu’il n’est pas possible de réfuter la proposition énoncée, on croit apporter un tekmerion,

que l’on tient pour démontré et achevé ; aussi bien les mots tekmar et péras (achèvement) ont-ils le même sens dans l’ancienne langue. Parmi les indices, l’un présente la relation du particulier au général, ainsi : un indice que les doctes sont justes, c’est que Socrate était docte et juste. C’est là, sans doute, un indice ; mais il est réfutable, bien que la proposition particulière soit vraie ; car on n’en peut tirer un syllogisme. Mais si l’on disait, par exemple : un indice qu’il est malade, c’est qu’il a de la fièvre, ou : un indice qu’elle a enfanté, c’est qu’elle a du lait, un tel indice serait nécessaire. Parmi les indices, c’est le seul qui soit un tekmerion ; car c’est le seul, à condition qu’il soit vrai, que l’on ne puisse réfuter. D’autres indices présentent la relation du général au particulier, si l’on disait, par exemple : un indice qu’il a la fièvre, c’est que sa respiration est rapide ; ce qui est réfutable, même si le fait est exact ; car on peut avoir la respiration haletante, sans avoir la fièvre. Nous venons de dire en quoi consiste le vraisemblable, l’indice et le tekmerion (Rhétorique, I, 2, 1357b).

Ce long passage de la Rhétorique expose sans ambiguïté que, pour Aristote, le seul cas qui corresponde à sa définition du tekmerion est l’indice nécessaire. Celui-ci peut se reconstruire par la déduction, ce qui permet de constater, formellement, que la conclusion est obtenue par une nécessité d’ordre logique : «Toutes les femmes qui ont du lait ont enfanté, or cette femme a du lait, donc elle a enfanté. » Mais on remarque immédiatement qu’à la nécessité logique est associée une nécessité d’ordre épistémique. En effet, la proposition «Toutes les femmes qui ont du lait ont enfanté » est aussi universellement vraie que la proposition «Tous les hommes sont mortels » . Cela tient simplement au fait que ces propositions contiennent des prédicats consubstantiels à leur objet et non pas des prédicats accidentels, comme le seraient la couleur ou la taille. En revanche, ces situations révèlent qu’à la nécessité logico-épistémique s’associe de facto un caractère assez pauvre de l’information : celle-ci est tout entière contenue dans les prémisses : la conclusion inférée, certes nécessaire, n’apporte pas d’information nouvelle. À l’opposé, les contextes tels que ceux de l’enquête policière ou du diagnostic médical, qui produisent des découvertes, véhiculent une information dont la qualité s’inverse. L’exemple d’Aristote : «Un indice qu’il a la fièvre c’est que sa respiration est rapide » se présente comme une véritable conjecture. Il y a là un rapport inversement proportionnel entre la validité de l’information et son degré d’intérêt pour la connaissance : plus l’hypothèse est risquée, plus elle présente un intérêt heuristique. Cette inversion dans le rapport de la qualité de l’information entre ces deux modes de raisonnement – déduction formelle et conjecture risquée – va constituer une piste pour la poursuite de notre enquête sur le paradoxe de la preuve. En effet, ces deux types de preuves révèlent que nous disposons d’une conception de l’indice qui dépasse largement la définition étroite du tekmerion d’Aristote. Ce que l’on entend couramment par «indice » relève davantage du deuxième type de raisonnement que du premier : il relève bien plus de l’enquête policière ou du diagnostic médical que de la déduction formelle. Autrement dit, à nos yeux de Modernes, un indice est une piste intéressante, quoique peu fiable, voire risquée, pour conduire un raisonnement dont la conclusion nous échappe encore en grande partie. Rien là qui puisse ressembler à la nécessité déductive du tekmerion d’Aristote, qui constitue pourtant, à ses yeux, le seul cas qui puisse légitimement porter le nom d’ «indice » . Bref, au plan de la preuve, un indice est-il fiable ou peu fiable ? Corollairement, au plan de l’information, un indice peut-il donner lieu à une véritable découverte ou se réduit-il à une information triviale ? Il y a là une difficulté qui peut trouver une piste de résolution si l’on se penche, avec Carlo Ginzburg, sur les racines du paradigme indiciaire.

Selon Ginzburg, pour trouver la source du raisonnement indiciaire, il faut remonter aux habitudes des chasseurs-cueilleurs, qui avaient développé une aptitude à reconstruire les formes et les mouvements des «proies invisibles » à partir d’une série de traces :

Ce qui caractérise ce savoir, c’est la capacité de remonter, à partir de faits expérimentaux apparemment négligeables, à une réalité complexe qui n’est pas directement expérimentable. On peut ajouter que ces faits sont toujours disposés par l’observateur de manière à donner lieu à une séquence narrative, dont la formulation la plus simple pourrait être «quelqu’un est passé par là » (Ginzburg, 1989, p. 149).

D’une façon remarquable, le savoir des chasseurs et le lexique utilisé par eux se distinguent par des métonymies. De telles figures de rhétorique permettent de caractériser cette activité intellectuelle qui consiste à mettre en récit, à partir de traces parfois très ténues, une série cohérente d’événements. Ginzburg insiste en outre sur le fait que ce savoir conjectural est très présent dans la Grèce ancienne :

Les médecins, les historiens, les chasseurs, les pêcheurs, les femmes ne représentent que quelques-unes des catégories qui opéraient, pour les Grecs, dans le vaste territoire du savoir conjectural. Les frontières de ce territoire, gouverné, de manière significative, par une déesse comme Mètis, la première épouse de Jupiter, qui personnifiait la divination au moyen de l’eau, étaient délimitées par des termes comme «conjecture » , «conjecturer » (tekmor, tekmairesthai). Mais ce paradigme resta, nous l’avons dit, implicite : il fut écrasé par le modèle de connaissance prestigieux (et socialement plus élevé) qu’élabora Platon (ibid., p. 153).

Le paradigme indiciaire témoigne ainsi d’une version plus ancienne de la racine «tekmor » , présente dans le tekmerion. Cette conception plus ancienne de l’indice privilégie les capacités d’intuition, lesquelles possèdent une grande force persuasive. On y décèle néanmoins, dans l’acception ancienne, un caractère assez sûr au plan épistémologique. En effet, chez les chasseurs-cueilleurs ou chez les guérisseurs, la validité du raisonnement se manifeste surtout dans la grande efficacité à laquelle donne lieu le savoir pratique. C’est cela, à l’évidence, qui fut écrasé par le modèle platonicien. Pourtant, si Ginzburg a raison de souligner le poids du modèle platonicien dont a hérité Aristote, il convient néanmoins de reconnaître chez ce dernier une tentative de rationaliser ce savoir conjectural, par exemple en rapprochant la conjecture du raisonnement inductif, lequel se réfère toujours à des lois générales, et peut dès lors justifier une croyance ou une hypothèse autrement que par des intuitions. Ainsi, la racine «tekmor » désigne chez Aristote l’indice logiquement nécessaire, mais nous venons de voir qu’il possède un emploi plus ancien (auquel Aristote fait d’ailleurs allusion) qui recouvre la notion de conjecture formulée sur la base d’indices. Bien plus, la racine «tekmor » est souvent reliée à une intuition qui correspond à l’idée d’une «prophétie portant sur le passé » , selon l’expression de Ginzburg. Ce type de conjecture correspond à ce que, depuis Peirce, on nomme l’ «abduction » , ce mode de raisonnement qui remonte d’une série d’effets observés – les indices – vers des causes présumées. Or l’abduction est d’autant plus persuasive qu’elle n’autorise pas d’hypothèse alternative, ce qui lui confère de facto le statut d’une prophétie. En effet, l’abduction pratiquée dans un monde clos revient à formuler une hypothèse unique, d’autant plus rassurante qu’elle n’autorise aucune alternative : elle est psychologiquement évidente, autant qu’elle est épistémologiquement nécessaire. Elle s’associe à la puissance magique de la mètis grecque, cette capacité d’intuition par divination. Le langage y est le reflet d’un monde plein de sens où toute prophétie est validée du fait même qu’elle est formulée. Une telle polysémie donne à penser que la racine «tekmor » témoigne de l’évolution d’un terme qui, dans tous les cas, sert à désigner le caractère nécessaire d’une information. Mais la nécessité s’interprétera différemment selon que, dans le mode de pensée où l’on se trouve, le «certain » est garanti par la mètis ou par des lois universelles. Dans ce dernier cas, la remontée abductive de l’observation d’un indice vers des causes présumées ne présente aucun caractère aléatoire, non pas parce qu’elle est formulée comme une prophétie sur le passé, mais parce qu’elle se contente d’instancier une proposition universelle dont on disposait déjà auparavant.

À ce stade, nous pouvons exprimer le paradoxe de la preuve dans les termes suivants, enrichis par notre enquête : «Existe-t-il une articulation entre le paradigme de la divination et celui de l’esprit scientifique ? » Si c’était le cas, nous aurions récupéré ce qui, dans la polysémie du tekmerion,

semble relier la question psychologique de la persuasion à celle, épistémologique, de la validité. C’est en tout cas ce que nous porte à croire l’enquête de Robin Horton (1970) sur la pensée traditionnelle africaine, qu’il compare à l’esprit scientifique du modèle occidental. Pour Horton, en effet, la quête qui est à l’origine des efforts théoriques est la même dans toutes les sociétés. Il reste que l’on peut admettre, selon lui, une «supériorité épistémologique » au modèle de la science, au plan de sa validité. Corollairement, il faut souligner l’extraordinaire efficacité de la pensée traditionnelle, par exemple, dans le traitement des maladies psychosomatiques. Horton insiste sur une caractéristique essentielle des sociétés fermées, porteuses de cultures autarciques : elles n’ont pas l’habitude de confronter leurs hypothèses à un système de croyances alternatif. Cet état de fait constitue la pierre angulaire de la pensée déterministe : s’il n’y a qu’une possibilité de représentation, toute découverte est immédiatement interprétée comme une prophétie sur le passé. Il faut comprendre, dans cette perspective, les conditions d’émergence du miracle grec, symbole de la naissance de la pensée moderne mais aussi de la condamnation du paradigme indiciaire. Ainsi, le passage de la pensée mythique à la pensée scientifique se marque fondamentalement par l’émergence d’une alternative consciente aux représentations. La pensée indéterministe suppose en effet toujours qu’une représentation est réfutable. Ce processus aurait été favorisé par la participation citoyenne aux décisions, grâce à laquelle les caractéristiques du monde social sont apparues plus nettement :

Dans de telles conditions, le recours à la tradition ne constituait plus une base suffisante de justification ; il fallait convaincre, persuader, argumenter (Clément, 2006, p. 150).

Il s’agit donc d’un événement à la fois politique et épistémologique : le monde se laïcise, et avec lui le langage, et, partant, le raisonnement. L’argumentation devient une pratique consciente de construction de la réalité sociale. Dans un tel contexte culturel, la prophétie perd son caractère d’évidence, de sorte que le tekmerion devient une prédiction au sens moderne du terme : il devient une conjecture dans un monde ouvert, c’est-à-dire une hypothèse qui doit encore trouver des justifications. Mais ce passage à l’indéterminisme a son coût psychologique. Car la nécessité de devoir justifier les conjectures par de bons arguments, plutôt que par une référence immuable à la tradition, a eu pour conséquence de faire apparaître les intuitions dont elles découlaient comme peu fiables, voire comme irrationnelles. En outre, ce que nous savons des pratiques du savoir indiciaire dans les temps reculés montre sans ambiguïté que l’activité conjecturale se pratiquait sans discernement dans la magie et dans la science. C’est donc un changement de deux ordres qui s’est opéré là. Le premier concerne la découverte de la fragilité épistémologique des conjectures. Le second touche à l’association de l’activité conjecturale avec la divination, laquelle est désormais disqualifiée dans un monde en cours de laïcisation. Une telle observation reflète ainsi le caractère simultanément épistémologique et politique du changement qui s’opère. De même, la condamnation par Platon du savoir indiciaire aurait correspondu à ce double effort. D’abord, il s’agissait de combattre le caractère potentiellement irrationnel des conjectures, ensuite, il s’agissait désormais de séparer, dans les activités culturelles, ce qui devait relever respectivement de la magie et de la science. Mais la condamnation est tombée comme un couperet et a entraîné avec elle, en les confondant, la puissance heuristique de l’intuition indiciaire et le caractère irrationnel de la prophétie magique. Il reste que les conjectures obtenues par intuition étaient, depuis des millénaires, l’outil intelligent des chasseurs-cueilleurs, capables d’interpréter les indices qui étaient à leur portée comme autant de traces métonymiques d’un monde qu’il était vital de comprendre et de représenter. Étaient-ils devenus, après coup, et sous l’effet de la censure platonicienne, des êtres naïfs et irrationnels ? Il convient, au contraire, de souligner le fait que c’est la condamnation de la pratique indiciaire dans son ensemble, comme symbole de l’irrationalité de l’ancien monde, qui a été à la source du paradoxe de la persuasion. Aujourd’hui encore, on sait combien pèse la censure que Platon a fait porter sur la rhétorique naissante, en stigmatisant, au sein de cette pratique, tout ce qui pouvait relever de l’intuition et de l’émotion, comme symbole de l’irrationnel. La «bonne rhétorique » qu’il était encore permis de pratiquer, celle qui est défendue dans le Phèdre, n’est rien d’autre qu’une rhétorique inefficace, sans intuition, celle qu’a tenté de pratiquer, en vain, Hypéride, dans le mythe de Phryné.

Voilà donc le paradoxe pris à sa racine. Assimiler l’ensemble du paradigme indiciaire à des pratiques irrationnelles réduit tout exercice de l’intuition à une forme de pensée primitive et obscurantiste. Pourtant, la conscience accrue du fait que les choses doivent encore passer par une phase de justification, celle de leur examen critique, présuppose bien que les conjectures doivent pouvoir se formuler librement, sans quoi il n’y aurait rien à critiquer. Et cela ne peut se faire, aujourd’hui comme jadis, que grâce à la puissance heuristique du paradigme indiciaire. Il est certain que toute mutation d’un mode de pensée constitue un moment déstabilisant pour la communauté. Les représentations y deviennent instables. Il est alors tentant de jeter toutes les caractéristiques de l’ancien paradigme aux oubliettes dans l’espoir de faire peau neuve, le plus rapidement possible. Sous l’influence déterminante que Platon a exercée sur l’établissement de la raison moderne, nous avons ainsi pris l’habitude de ne considérer comme rationnelle que la seule phase de justification : celle qui est exprimable dans des cadres logiques ou mathématiques. Or la pensée de l’indéterminisme eût exigé au contraire d’articuler à la phase des découvertes obtenues par intuition le travail de critique, celui des justifications. Au lieu de cela, on a voulu amputer la rationalité de ses racines indiciaires, et ce, au nom de la nouvelle raison. Il reste que la capacité humaine d’intuition est bel et bien fonctionnelle, de sorte que l’une des conséquences psychologiques les plus frappantes de la censure platonicienne est une situation que l’on peut qualifier de «schizophrénie épistémologique » . En effet, une partie non négligeable de ce que nos sens et nos représentations nous renvoient à propos du monde serait réputée irrationnelle. Et pourtant, les intuitions agissent toujours et nous guident toujours, même si nous n’osons que rarement leur donner droit de cité, et encore moins les invoquer pour justifier jugements et décisions. Une telle schizophrénie est désormais bien ancrée dans la doxa : c’est elle qui donne lieu aux paradoxes qui sont à la source de notre enquête. L’intuition des juges qui ont acquitté Phryné est bien de cet ordre : irrépressible mais coupable, au point qu’il a fallu ensuite une loi pour éviter que de telles expériences ne se reproduisent. Une telle dissociation entre les intuitions et les justifications s’explique par le fait paradoxal et totalement inconfortable pour l’individu qu’il doit se méfier de ses intuitions. Il lui faut alors soit les nier, soit les écouter en cachette.

Cette culpabilité des émotions, caractéristique de la modernité, a donné lieu à de nombreux phénomènes rhétoriques, dont la propagande de masse représente peut-être le plus spectaculaire. Le discours de propagande utilise sans complexe les représentations intuitives, souvent de nature stéréotypée, en avançant l’argument imparable au regard de l’intuition : «Je dis haut et fort ce que chacun pense tout bas. » On peut en effet décrire sous cet angle l’extraordinaire efficacité rhétorique de la propagande. Dans le contexte général d’un bâillonnement des intuitions et d’une culpabilité des émotions, son effet d’authenticité n’est que plus puissant puisqu’il se présente, en somme, comme un soulagement, comme une réconciliation avec les intuitions. D’où le grand soin que prennent les rhétoriques de propagande à se construire sur le terreau encore fertile d’une pensée déterministe qui érige l’intuition en norme et l’authenticité en valeur.

Mais c’est compter sans l’importance cruciale, pour une société ouverte, de la phase de justification. Ce qui fonde le caractère ouvert des sociétés modernes, au sens que Karl Popper a donné à ce terme, c’est précisément ce critère politique et épistémologique appliqué dans la phase de justification des conjectures. Cette voie ouverte par l’épistémologie poppérienne est demeurée assez confidentielle, peut-être en partie parce qu’elle cherche à articuler deux modes de pensée réputés incompatibles entre eux : le paradigme indiciaire et la formalisation logico-argumentative des raisonnements. Pourtant, cette conception de la rationalité en deux volets perd toute ambiguïté si l’on prend soin de préciser, pour chacun des contextes, le statut et la fonction de l’activité qui y est mise en oeuvre. Contrairement à ce qui était le cas dans la pensée mythique, la phase de découverte perd toute fonctionnalité épistémologique dans la pensée moderne. Elle doit pourtant conserver un rôle crucial pour la connaissance : celui de fournir des conjectures, des hypothèses et, au final, des représentations du monde. C’est cette dissociation de fonctionnalité que Platon n’a pas su opérer, entraînant à sa suite toute la pensée moderne. Vient ensuite la phase de justification, qui consiste en une critique, une évaluation à caractère réfutatif des représentations obtenues par l’intuition. À ce moment seulement apparaît le critère épistémologique de la validité. La question ainsi résolue a des conséquences directes pour la rhétorique. En effet, une conception de la rationalité en deux volets permet de respecter, au coeur du système rhétorique, sa double exigence : l’efficacité et la validité. Le mode de pensée indiciaire a d’abord cru que la persuasion était un critère de validité, comme c’était le cas pour la prophétie 17 Sur le paradoxe de la preuve en rhétorique déterministe. La condamnation de l’ancien paradigme par la pensée moderne a ensuite voulu établir que la validité était le critère de la persuasion. Cet espoir est encore exprimé chez Aristote lorsqu’il soutient que l’homme est naturellement porté vers la vérité. À l’inverse, une conception stratifiée de la rationalité, telle qu’elle est proposée ici, exige de distinguer le champ d’application des deux critères : la persuasion pour la phase de découverte, la validité pour la phase de justification. Tout modèle rhétorique qui veut dépasser le paradoxe de la preuve doit tenir compte de ces deux aspects. Mais il ne peut le réaliser qu’en dissociant les fonctionnalités respectives de la persuasion et de la validité, afin que l’une ne puisse pas devenir le critère de l’autre.

Notre enquête sur les paradoxes de la preuve en rhétorique arrive à son terme. Au cours de cette réflexion, l’épistémologie n’a pas constitué un objet d’étude en soi, elle n’a servi qu’à éclairer la question rhétorique. Une réflexion épistémologique nous aurait conduit à aborder l’importante controverse entre monistes et dualistes épistémologiques. Nous nous contenterons de l’évoquer ici pour souligner un fait important dans l’histoire du paradigme indiciaire. Les partisans du dualisme épistémologique soutiennent qu’il n’y a pas une méthode scientifique et que penser la science signifie autre chose lorsqu’il s’agit de physique ou d’histoire. Cette position tente de sauver quelque chose du paradigme indiciaire, de lui redonner ses lettres de noblesse, en le cantonnant à certaines sciences comme les sciences historiques, et ce, à l’exclusion d’autres sciences, réputées «nomologico-déductives » . C’est bien là la position de Carlo Ginzburg : «Comme celle du médecin, la connaissance historique est indirecte, indiciaire et conjecturale » (1989, p. 132). Cette tentative de réhabilitation du paradigme indiciaire propose de dissocier les méthodes scientifiques elles-mêmes plutôt que de distinguer, dans la démarche rationnelle, la phase de découverte conjecturale et la phase de justification, logicoargumentative. Mais la dissociation des domaines scientifiques tend à reporter sur certaines disciplines l’ancienne fonction épistémologique du paradigme indiciaire, qui risque à tout moment de tomber sous le coup d’un jugement d’irrationalité. De là, il n’y aurait qu’un pas à franchir vers un relativisme qui soutient que l’histoire est un discours comme un autre, comme le mythe, comme la science. Cela n’est vrai que dans une épistémologie qui fait fi de la phase de justification. On trouve d’ailleurs une volonté de réhabilitation plus radicale de la pensée conjecturale dans le relativisme épistémologique. Cette option est souvent présentée comme destinée à contrebalancer les nombreux réductionnismes de la modernité. Les courants relativistes et constructivistes de la pensée postmoderne en viennent parfois à nier toute fonctionnalité épistémologique à la phase de justification, réputée arbitraire. La pensée postmoderne a ainsi voulu lever la chape de plomb qui pesait sur la modernité en redonnant aux anciennes pratiques de conjectures un statut épistémologique plein et entier. Mais cela s’est produit avec une différence notable au regard de l’épistémologie intuitive des chasseurscueilleurs : la pensée postmoderne assume et même revendique le caractère indéterministe de l’univers. Or c’est précisément cette association entre l’indéterminisme et la totale disqualification de la phase de justification qui donne lieu au relativisme épistémologique, lequel débouche, concrètement, sur un relativisme moral et culturel. Finalement, la compréhension de l’histoire de ces paradigmes et de leurs différents traitements par la modernité nous permet de prendre la mesure de la difficulté intellectuelle qu’il y a à articuler deux modes de pensée tout en les circonscrivant très clairement à une fonctionnalité propre : le premier, dans lequel on va puiser la puissance de la persuasion, sans laquelle il serait impossible de donner du sens à une représentation. Le second, qui met en jeu l’esprit critique et sans lequel la pensée moderne n’aurait été qu’une mauvaise plaisanterie dont l’alternative serait un obscurantisme d’autant plus pervers qu’il se voit désormais consciemment érigé en norme. Au coeur de ce débat, on l’a vu, le système rhétorique demeure la source à laquelle toute pensée qui refuse le réductionnisme, quel qu’il soit, trouve à s’alimenter. Emmanuelle DANBLON

edanblon@ ulb. ac. be Fonds national de la recherche scientifique Université libre de Bruxelles

RÉFÉRENCES

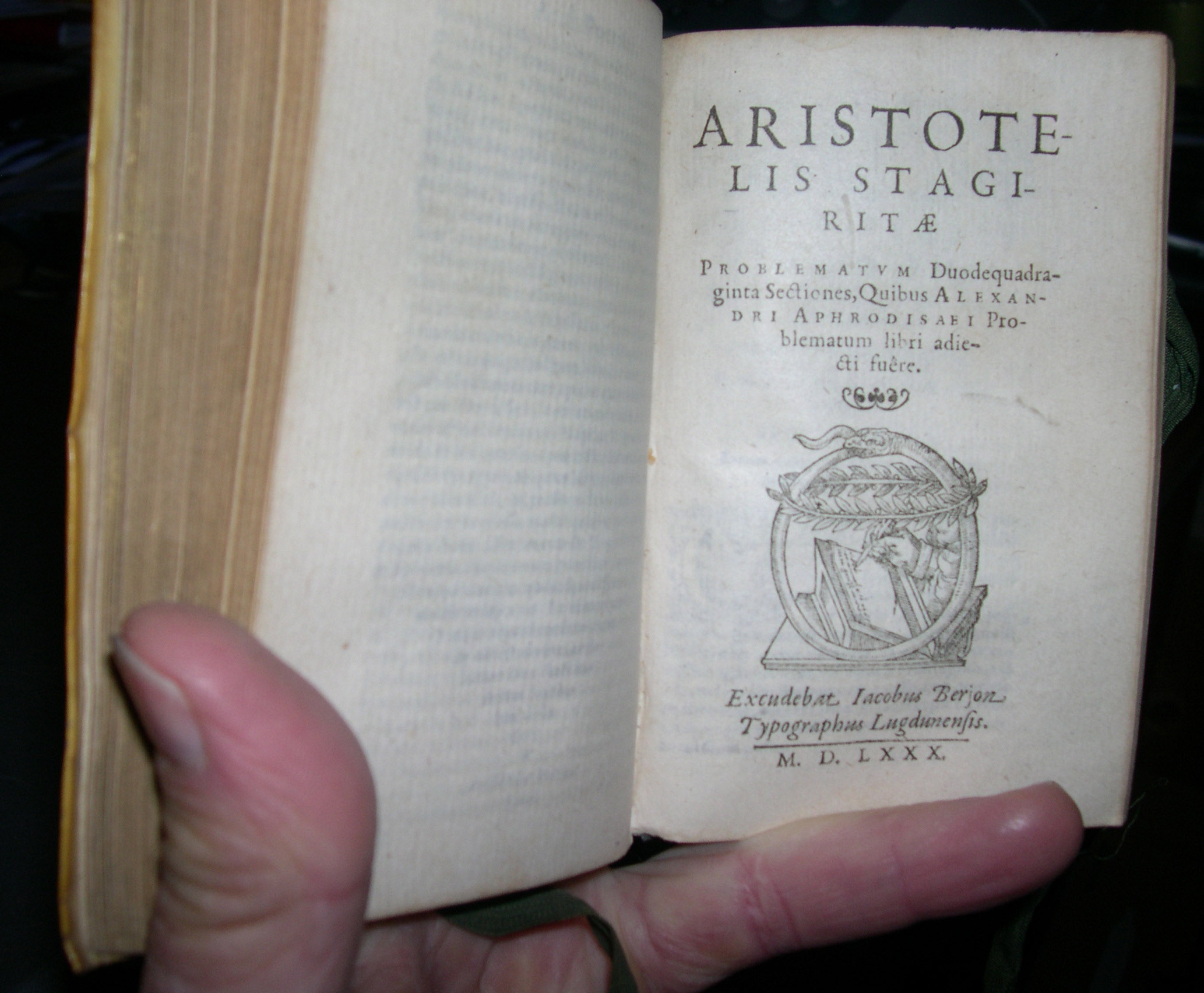

ARISTOTE, Rhétorique, texte établi et traduit par Médéric Dufour et André Wartelle, annoté par André Wartelle, Paris, Les Belles Lettres, 1967-1989, 3 vol. ARISTOTE, Topiques, t. I, Livres I-IV, texte établi et traduit par Jacques Brunschwig, Paris, Les Belles Lettres, 1967. BOTTÉRO, Jean, 1987, Mésopotamie. L’écriture, la raison et les dieux, Paris, Gallimard. BYBEE, Michael D., 1991, «Abduction and Rhetorical Theory», Philosophy and Rhetoric, no 24, p. 281-300. CLÉMENT, Fabrice, 2006, Les Mécanismes de la crédulité, Genève et Paris, Droz. DAMASIO, Antonio R., 1995, L’Erreur de Descartes. La raison des émotions, traduit par Marcel Blanc, Paris, Odile Jacob.

DANBLON, Emmanuelle, 2002, Rhétorique et Rationalité. Essai sur l’émergence de la critique et de la persuasion, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles. DANBLON, Emmanuelle, 2005a, «Discours magique, discours rhétorique. Contribution à une réflexion sur les effets de persuasion», in Jean-Michel Adam et Ute Heidmann (eds), Sciences du texte et Analyse du discours. Enjeux d’une interdisciplinarité, Genève, Slatkine Érudition, p. 145-160. DANBLON, Emmanuelle, 2005b, La Fonction persuasive. Anthropologie du discours rhétorique : origines et actualité, Paris, Armand Colin, coll. «U». DONALD, Merlin, 1999, Les Origines de l’esprit moderne. Trois étapes dans l’évolution de la culture et de la cognition, traduction de la première édition américaine par Christèle Emenegger et Francis Eustache, Paris et Bruxelles, De Boeck Université. ELLUL, Jacques, 1990, Propagandes, Paris, Economica. ELSTER, Jon, 1984, Le Laboureur et ses enfants. Deux essais sur les limites de la rationalité, traduit par Abel Gerschenfeld, Paris, Minuit. GINZBURG, Carlo, 1989, Mythes, Emblèmes, Traces. Morphologie et histoire, Paris, Flammarion. HORTON, Robin, 1970, «African Traditional Thought and Western Science», in Bryan R. Wilson (ed.), Rationality, Oxford, Blackwell, p. 131-171. MILL, John Stuart, 1866, Système de logique, Bruxelles-Liège, Mardaga, 1988. OLSON, David R. (ed.), 1996, Modes of Thought, Cambridge, Cambridge University Press. PEIRCE, Charles S., 1978, Écrits sur le signe, traduit par Gérard Deledalle, Paris, Seuil. POPPER, Karl R., 1956, The Open Universe. An Argument for Indeterminism, Totowa (New Jersey), Rowman and Littlefield, 1982. POPPER, Karl R., 1985, Conjectures et Réfutations. La croissance du savoir scientifique, traduit par Michelle-Irène et Marc B. de Launay, Paris, Payot. SCHOLLMEIER, Paul, 1991, «Practical Intuition and Rhetorical Example», Philosophy and Rhetoric, no 24, p. 95-104. WILLIAMS, Bernard, 2006, Vérité et Véracité. Essai de généalogie, traduit par Jean Lelaidier, Paris, Gallimard, coll. «Essais». ZACCAÏ-REYNERS, Nathalie (ed.), 2004, Explication •Compréhension. Regards sur les sources et l’actualité d’une controverse épistémologique, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles.