Φρύνη ᾿Επικλέους Θεσπική

Phryné,

fille d'Epiclès, de Thespies

ἐς κλινάριον πόρνης ἀπὸ δάφνης

Λέκτρον ἑνὸς φεύγουσα λέκτρον πολλοῖσιν ἐτύχθεν !

Sur le lit en bois de laurier d’une

prostituée :

Moi qui ai fui la couche d’un seul, le

destin m’a faite couche de bien des hommes !

Anth. 9, 529.

Le

jeune homme le regarda :

– C’est

bien à Phryné, n’est-ce pas, dit-il, que s’appliquait cette parole de

Cratès ?

– En

effet, répondit Sarapion. Elle s’appelait Mnésarété et reçut le surnom de

Phryné [« Crapaud »] à cause de son teint jaunâtre.

Plutarque, Sur

les oracles de la Pythie, 14.

[Hypéride] était l’amant de la courtisane Phryné et fut

impliqué avec elle dans un procès en impiété. Il en convient lui-même au début

de son discours. Comme elle était sur le point d’être condamnée, il la fit

avancer au milieu de l’assemblée, déchira son vêtement et montra sa poitrine.

Elle fut acquittée parce que les juges avaient pu admirer sa beauté.

Pseudo Plutarque, Vie d'Hypéride.

M. Philippe Remacle

a traduit le passage des Deipnosophistes (XIII, 59) où Athénée nous

parle de Phryné, et m’a fait parvenir le texte grec accompagné de sa

traduction. J’en reproduis ci-dessous deux extraits. Vous trouverez le texte

intégral dans les pages que M. Remacle consacre aux courtisanes chez

Athénée.

De fait,

Phryné était plus belle dans ses parties cachées. C’est pourquoi on ne pouvait

pas facilement avoir un aperçu d'elle nue parce qu’elle portait toujours une

tunique qui enveloppait étroitement son corps et elle n’allait pas aux bains

publics. A la grande assemblée des Eleusines et au fêtes de Poséidon, à la vue

de l’ensemble du monde grec, elle enleva seulement son manteau et laissa tomber

ses longs cheveux avant d’entrer dans l'eau; elle fut le modèle pour Apelle

quand il peignit son Aphrodite sortant de la mer.

De

Phryné elle-même, les proches firent et installèrent une statue d'or à Delphes,

sur un pilier de marbre de Pentélique. C’est Praxitèle qui effectua le travail.

Quand le cynique Cratès le vit, il l’appela une cadeau consacré à

l'incontinence grecque. Cette image se trouve entre celle d'Archidamus, de roi

de Lacédémone, et de celle de Philippe, le fils d'Amyntas, et porte une

dédicace, "Phryne, fille d'Epiclès, de Thespies"; comme le dit

Alcetas dans le deuxième livre de son oeuvre sur les offrandes dédicacées à

Delphes.

Pour continuer,

voici un extrait de la savoureuse Histoire de la prostitution et de la

débauche, par le Dr TH.-F. Debray, publiée à Paris en 1879 :

|

|

On raconte, par exemple, que la belle Phryné, se trouvant à un festin

avec plusieurs courtisanes athéniennes, et jouant à un jeu dans lequel toutes

étaient obligées de faire ce que ferait l’une d’elles, trempa sa main dans un

bassin d’eau fraîche et s’en frotta par deux fois le visage, ce qui la fit

paraître plus fraîche et plus jeune encore ; – mais les autres, forcées de

faire comme elle, ne tirèrent point de ce jeu même avantage, tant s’en faut,

car elles étaient fardées. […]

Euthias, pour se venger des

dédains de la célèbre Phryné, l'accusa d'impiété, accusation qui n'entraînait

pas moins que la peine de mort.

Traduite devant le tribunal des

héliastes, la belle courtisane fut défendue avec une éloquence passionnée par

son avocat Hypéride, lequel, par exemple, gagna son procès au moyen d'un

mouvement oratoire qu'il serait difficile d'employer aujourd’hui. Au milieu de

sa péroraison, d'un mouvement rapide et imprévu, le défenseur enleva le peplos

qui couvrait sa cliente et dévoila à ses juges charmés toutes les splendeurs

secrètes de sa beauté. Ceux-ci frappés d'admiration, d'une sorte d'admiration

religieuse, car ils se rappelèrent à propos que ces formes incomparables

avaient été reproduites par Praxitèle et Apelle, et qu'on les adorait à Delphes

et ailleurs, ne voulurent point consentir à ce qu'il fût porté la main sur

cette image, ou plutôt sur ce modèle des déesses.

Phryné fut donc absoute. –

Socrate avait succombé sous une accusation pareille, mais pour le philosophe,

l'argument d'Hypéride fût resté sans force : Socrate était vieux et laid.

Cependant toutes les courtisanes triomphèrent avec Phryné, chose

étrange ! car la jalousie régnait en maîtresse parmi elles, comme de

raison. Leur enthousiasme pour Hypéride, par suite, ne connut plus de bornes,

et ce dut être un gaillard bien heureux, et peut-être fort embarrassé de

l'excès de son bonheur, pendant quelque temps.

« Grâces aux

dieux, écrivait la belle Bacchis à l'avocat de son amie, nos profits sont

légitimés par le dénouement de ce procès inique. Vous avez acquis des droits

sacrés à notre reconnaissance. Si même vous consentiez à recueillir et à

publier la harangue que avez prononcée en faveur de Phryné, nous nous

engagerions à vous ériger à nos frais une statue d'or dans l’endroit de la

grève que vous indiqueriez.

Voici au moins un talent bien récompensé. Ce que c'est

pourtant que de savoir bien employer celui qu'on possède, si mince

soit-il ! et comme c'est un art profitable que celui de savoir à qui

s'adresser !

Quant aux courtisanes de cet heureux temps, on voit

qu'elles étaient riches, puisqu'elles parlaient d'une statue d'or comme

aujourd’hui [en 1879 !] leurs pareilles pourraient parler d'un buste en

terre cuite ou d'une douzaine de cartes photographiques. Phryné, d'ailleurs, se

souvenant probablement de la fille de Chéops, avait proposé de bâtir Thèbes à

ses frais, avec cette inscription sur la porte principale : Alexandre l’a

détruite, Phryné l'a rebâtie. – Comme c'était là une condition sine qua non,

la proposition fut refusée.

L’accusateur Euthias, qu'on ne connaît guère que par ce

trait, était par contre la tête de turc (si l’on peut s'exprimer ainsi) de

toutes ces belles pécheresses, qu'il semblait qu’Hypéride eût vraiment vengées

dans Phryné, bien que rien ne justifie cette prétention. La même Bacchis

écrivait à son amie Myrrine, à propos de ce fourbe d'Euthias, qui pouvait être

malgré cela un fort honnête homme : « Essaye d'exiger quelque chose

d'Euthias en échange de ce que tu lui donneras, et tu verras s'il ne t’accuse

pas d'avoir incendié la flotte ou violé les lois fondamentales de

l'État ! »

PHRYNÉ

L’HÉTAIRE

Jean Bertheroy

1913

PHRYNÉ, par une sorte de prédestination singulière, naquit à

Thespies de Béotie, la ville dont l’Amour était le dieu ancien et unique. Elle était

fille d’Epicleus, comme nous l’apprend une inscription placée à la base de sa

statue, dans le temple de Delphes. C’est tout ce que nous savons de sa

naissance, et le nom de sa mère nous est inconnu. Les auteurs modernes ne

s’accordent même pas sur la date de sa venue au monde, et se contentent de nous

apprendre qu’elle vivait au quatrième siècle avant Jésus-Christ. Mais en

s’aidant des principaux synchronismes de sa vie associée à tant d’autres vies

glorieuses de la Grèce, à tant d’événements fameux que l’Histoire nous a

conservés, on peut arriver à déduire d’une façon à peu près certaine qu’elle

naquit au cours de la cent quatrième olympiade, c’est-à-dire vers l’année 360

de l’ère antique. Elle était jeune encore, mais déjà au comble de la fortune, lorsqu’elle

proposa de rebâtir à ses frais la ville de Thèbes, détruite par Alexandre en

335 - date mémorable ! Elle l’était, certainement encore lorsque

Praxitèle, dans la cent douzième olympiade, s’éprit d’elle et par son ciseau la

voua à l’immortalité.

Qu’importent, d’ailleurs, des précisions plus exactes ? C’est

surtout dans une histoire comme celle-ci, où tout est grâces, mystères,

parfums, qu’il faut se garder de ce que Renan a appelé « la déplorable

manie de la certitude ». Pour composer ce bouquet, où l’on respirera

peut-être un peu des fragrances intimes de la grande courtisane, il a fallu

glaner dans beaucoup de champs, récolter beaucoup de fleurs éparses, secouer

beaucoup de poussières...

Les parents de Phryné étaient pauvres. Toute petite, la fillette

fut envoyée au marché de Thespies et sur les routes voisines, pour vendre des

câpres. Elle dut apprendre, mêlée aux paysans qui venaient approvisionner la

ville, aux maraîchers, aux fruitiers, aux débitants d’huile et de miel, elle

dut apprendre très vite la valeur concrète de l’or et l’art de séduire

l’acheteur par le geste et par le sourire. Déjà son âme féminine, souple,

avisée, conquérante, s’exerçait aux prises difficiles et aux justes ruses, du

gain. Accompagnée de Glycère, la « bouquetière-enfant », dont

l’Anthologie nous a conservé la figure charmante, et qui plus tard devint, elle

aussi, une des grandes courtisanes de son temps, elle courait le long des

sentiers poudreux, vêtue, selon la coutume béotienne, d’une simple tunique

d’étamine, ou d’un de ces chitons à plis étroits pareils à ceux que les

artistes de Tanagre jetaient sur les corps graciles de leurs modèles. Toutes

deux, les pieds nus mais le front couronné. de fleurs nouvelles, audacieuses et

innocentes, et secrètement rivales, elles devaient déjà porter sur elles la

beauté des jeunes filles de Béotie, dont l’abbé Barthélemy, parlant d’après

Dicéarque, nous décrit ainsi les traits principaux : « Elles sont

blondes, bien faites, élégantes ; leur taille est élevée ; leur voix

est infiniment douce et sensible. » La voix de Phryné, la voix de

Glycère... Ne semble-t-il pas que nous les entendons, écho lointain, musique

errante mêlée aux bruissements des feuillages, au murmure rapide des sources, à

la grande voix harmonieuse d’Hellas...

Ainsi la petite Phryné cultiva dès l’enfance l’art de plaire. Mais

le marché de Thespies ne fut pas la seule école où elle prit des leçons. Tout,

autour d’elle, parlait de grâce, de volupté. Ce pays de sa naissance, où les

hommes étaient rudes, mais où la terre était délicieusement riante et fertile,

dut offrir à ses regards enivrés d’inoubliables tableaux. Vers le soir, quand

le soleil teignait de rouge les pentes ombreuses de l’Hélicon, l’enchantement

commençait. Les bois, les lacs, les fontaines s’animaient de la vie des

Nymphes. Tous ces contes de fée délicieux qu’étaient les mythes grecs pris dans

leur côté sensible, toutes ces histoires de métamorphoses, de charmes magiques,

de miraculeux éveils, les jeux incessants de l’Amour, ravissaient sans doute

l’imagination de la fillette. Tout près de Thespies, et non loin de l’enclos

paternel, c’était la fontaine d’Hippocrène et le bois sacré des Muses. Là,

Narcisse, tenté par sa propre beauté, avait miré dans l’étang pâle son corps

cligne d’un demi-dieu. Le nostalgique éphèbe, symbole de l’Illusion suprême,

s’était peu à peu confondu et dissous dans la substance même du monde, – il

était devenu une de ces fleurs délicates que Phryné, petite soeur des Nymphes,

pouvait respirer sur son chemin. Puis c’était encore Clyto, Ajax, Hyacinthe,

Daphné... Tous avaient, eux aussi, respiré l’Illusion suprême ; tous

s’étaient changés en fleurs, en roseaux, en voix plaintives dans la nuit. A

travers les lauriers noirs aux branches traînantes sur le sol, on pouvait

suivre la trace des Faunes charmants, aux pieds de biches, une rose au milieu

du front, poursuivant les tremblantes Dryades, qui dans l’Hélicon même avaient

pris naissance, comme les quatre Muses primitives et les deux Grâces, compagnes

terrestres de l’Amour.

Mais la religion de Thespies, malgré ces apparences souriantes,

cachait un formidable mystère. Cette ville, dont la population s’était réduite

peu à peu à celle d’un simple bourg, gardait seule peut-être, avec l’île

antique de Samothrace, le culte d’un dieu unique, éternel, considéré comme la

cause et le principe de tout, l’âme essentielle de l’Univers. Et ce dieu était

l’Amour. Dans le temple obscur où il était adoré, on le représentait, non point

tel que l’ont montré plus tard les mythologies de la décadence ;. sous l’apparence

d’un enfant blond et rose, armé d’un carquois, mais comme un jeune homme

pensif, aux traits marqués d’une tristesse infinie. Ce n’était point le fils de

Vénus ; il s’était engendré lui-même. II était le commencement et la fin,

« l’oogène » par excellence, le « Verbe fait chair, en qui

brillait la lumière du monde ». Il tenait à la main le flambeau de la vie.

Plus tard on lui mit des ailes d’or pour signifier sans doute que cette vie

qu’il accordait aux humains n’était qu’un court passage vers une destinée plus

haute. D’autres symboles lui furent adjoints. Il resta quand même, dans le

cycle divin de Thespies, le « Grand Eros », le phénomène de

l’Amour dans sa plus haute généralité, la Monade unique.

Sans doute, au quatrième siècle, ces idées antiques s’étaient

obscurcies, comme s’était obscurcie dans l’Île mystique de Samothrace l’idée de

l’Hermès primitif. Elles n’en demeuraient pas moins à l’état latent et

formaient autour du dieu de Thespies une atmosphère de vénération, de confiance

et de crainte. Les Thespiens (et ce fut la troisième période du culte d’Éros)

avaient institué en son honneur des fêtes solennelles qu’on appelait les

Érotidies ; de même que les Olympiades, elles se célébraient tous les

quatre ans, et c’était alors dans le bourg déchu l’animation des journées

sacrées. Cette Béotie, dont Athènes raillait les moeurs rustiques, montrait

alors à la Grèce les trésors incomparables qu’elle renfermait dans son

sein ; elle avait ses artistes, ses poètes, la beauté inégalée de ses

femmes et le culte du plus puissant des dieux. Corinne et Pindare étaient

sortis de ses montagnes chevelues ; les coroplastes de Tanagre, à côté de

l’art officiel qui représentait les dieux et les déesses dans leur impavide

majesté, avaient inventé l’art des figurines populaires qui fixaient les gestes

de chaque jour ; et ces formes exquises, pleines de vie, allaient consoler

les morts dans leurs tombeaux ; enfin le grand Hésiode, ce chantre

immortel, était lui-même un enfant de la Béotie. Tous ces souvenirs, toutes ces

gloires, se mêlaient aux fastes des journées d’Éros. Les joutes musicales, les

combats des athlètes enveloppaient d’une atmosphère de vie ardente les rites

secrets accomplis dans le mystère du temple. Puis, les Muses et les Charites

avaient leur part des hommages rendus à l’Amour. On allait sur l’Hélicon, à la

fontaine d’Hippocrène, aux bords fleuris du Permesse et dans le bois sacré, où

poussait l’andrachné qui rendait irrésistibles tous ceux qui la cueillaient

pendant le cycle d’Éros. De longues théories de vierges et d’éphèbes, reliées

par des guirlandes de jacinthes, suivaient les sentiers chers aux présences

divines et que les pieds des Nymphes avaient foulés. Partout il y avait des

autels, des trépieds de bronze, des stèles où s’inscrivaient des dates

mémorables ; partout frémissaient la jeunesse du dieu et la jeunesse de la

terre.

Ces

spectacles devaient exalter jusqu’au délire l’âme sensuelle de Phryné. Nul

doute que la petite marchande de câpres, jointe aux autres enfants de Thespies,

n’ait grossi le cortège qui, durant les Érotidies, se répandait dans les

campagnes et remplissait l’air sonore de chants, de cris et d’hymnes

ardents ; nul doute qu’elle n’ait lavé son visage aux oncles fraîches du

Permesse et cueilli, elle aussi, dans le bois sacré la plante enchantée qui

assurait le don de séduire. La main nouée à celle de quelque garçon timide, son

épaule frêle sortant de l’exomide étroite, elle dut franchir les rampes de

l’Hélicon, qu’embaumaient les pousses nouvelles des myrtes. Elle dut mêler sa

voix à celle des cigales bruissantes dans le soleil et des tourterelles

amoureuses dans le déclin empourpré du jour. Peut-être déjà le Grand Éros, le

dieu formidable et doux, au mélancolique sourire, avait-il en secret, comme on

marque un fruit que l’été prochain va mûrir, marqué ce corps à la pulpe acide

pour en faire l’instrument de sa puissance parmi les hommes. Phryné la

Thespienne pouvait-elle échapper à son destin ?

II

Ce fut vers sa treizième année, d’après un fragment de Callimaque

de Cyrène, que la petite Phryné quitta ses parents et les vallons obscurs de la

Béotie pour venir gagner sa vie dans l’Attique. Athènes était à ce moment le

centre brillant du monde ; après la secousse brutale des guerres Médiques,

elle avait mis près d’un siècle à réparer ses ruines ; Cimon et Périclès,

animés du même zèle pieux, avaient employé l’or des Perses à la parer de

nouveaux chefs-d’oeuvre. Une admirable pléiade d’artistes, que Phidias couvre

de son ombre puissante, mais parmi lesquels la postérité a retenu les noms de

Poeonios, d’Agoraclète, d’Ictinus, de Cléomène, de quelques autres encore,

avait posé au sommet de sa vieille Acropole des temples neufs, des dieux

rajeunis et des Victoires innombrables que dominait l’Athenaïa glorieuse à la

lance d’or ; ils avaient fait d’elle cette cité dont le nom seul éveillait

par toute la terre l’idée de la Beauté et du Génie.

Ce prestige devait agir puissamment sur l’esprit des générations de

cette époque. On allait à Athènes, comme on vient aujourd’hui à Paris, avec la

double intention de faire fortune et de jouir. Tandis que les autres villes de

la Grèce, quoique possédant aussi des trésors clignes de leur réputation

lointaine, demeuraient un peu pédantes, un peu fermées, un peu

« province » en un mot, tandis que Corinthe exigeait de ses visiteurs

des libéralités excessives, et que Sparte avait une loi qui en rendait le

séjour difficile aux étrangers, Athènes restait la cité accessible à tous, la

cité de l’art, du travail et du plaisir. Les pauvres et les riches, les fous et

les sages se nourrissaient du lait de ses mamelles puissantes, et se

repaissaient les yeux de la vue de ses merveilles. Il n’en coûtait rien pour

contempler les Propylées dans leur ruissellement de marbre, et le Parthénon

dont les colonnes calmes et pures s’alignaient sur le bleu profond du

ciel ; qu’ils eussent des cigales d’or clans les cheveux, ou dans les

mains les humbles violettes de la déesse, tous étaient égaux devant

« cette Reine de gloire, assise sur son trône de pourpre ». La joie était

dans l’air ; l’esprit courait les rues et les portiques... La ville de

Pallas était devenue le vestibule de l’Olympe, où l’on vivait dans la

conversation familière des dieux.

Aussi les étrangers y étaient-ils nombreux. Chaque année en amenait

un contingent considérable. Les vrais « Athéniens d’Athènes » étaient

trente mille tout au plus, alors que les « domiciliés » portaient sa

population au chiffre de cent vingt mille. Il est vrai que dans ce chiffre

figuraient pour un tiers, assure Xénophon, les esclaves et les prostituées. Ce

qu’il y avait de plus beau dans tout le Péloponnèse parmi les vierges et les

éphèbes était soigneusement trié, choisi et amené au port de Phalère en des

barques que des tentes mobiles protégeaient contre les ardeurs du soleil.

La petite Phryné fut-elle conduite à Athènes par un de ces

recruteurs de fruits intacts, ou s’en alla-t-elle seule par les chemins abrupts

du mont Parnès avec quelques drachmes cachées sous les plis de son

exomide ? Cette dernière hypothèse est la plus probable, car il ne paraît

pas qu’elle ait jamais eu à s’affranchir du joug d’un maître. D’ailleurs, elle

ne fit pas tout de suite argent de son corps ; elle venait exercer le

métier de joueuse de flûte, qui, s’il côtoyait de près la débauche, n’était pas

forcément un métier infâme. Les joueuses de flûte à Athènes, comme à Mytilène,

comme à Corinthe, formaient un corps à part, entretenu aux frais de

l’État ; elles participaient aux solennités publiques, aux enterrements,

aux fêtes religieuses ; – mais surtout elles figuraient dans les banquets,

dont elles étaient la grâce jeune et mouvante. La plupart savaient aussi danser

et exécuter divers tours d’adresse, si nous en croyons les Chansons de

Bilitis :

Quand la première aube

se mêla aux lueurs affaiblies des flambeaux,

je fis entrer dans

l’orgie une joueuse de flûte vicieuse et agile,

qui tremblait un peu,

ayant froid.

Louez

la petite fille aux paupières bleues,

aux

cheveux courts, aux seins aigus,

vêtue

seulement d’une ceinture,

d’où pendaient des

rubans jaunes et des tiges d’iris noirs.

Louez-la ! car

elle fut adroite et fit des tours difficiles.

Elle jonglait avec des

cerceaux, sans rien casser dans la salle,

et se glissait au

travers comme une sauterelle.

Parfois elle faisait la

roue sur les mains et sur les pieds.

Ou bien les deux bras

en l’air et les genoux écartés,

elle se courbait à la

renverse et touchait la terre en riant.

Voilà donc la petite Phryné installée en quelque faubourg

d’Athènes, dans le quartier du Pirée sans doute, où logeaient la plupart des

marchandes de plaisir. La vie populaire menait là son rythme haletant ; il

y avait toute l’écume du port et toute la lie de la grande ville ; le

« Démos » y hurlait ses refrains obscènes ; les pallaques, ces

filles de joie que fréquentaient les matelots, y promenaient leurs loques

rapiécées, mais étincelantes de pierreries fausses ; et l’image de la

Fortune se voyait à tous les carrefours, « relevant sa robe jusqu’au

nombril pour courir plus vite et se donner plus aisément ». L’enfant, qui

n’avait connu jusque-là que le dieu unique, le dieu adorable et mystérieux de

Thespies, tressaillit-elle devant cette déesse à la face vulgaire, offrant ses

charmes au premier venu ? – Ou bien tourna-t-elle ses regards vers la

majestueuse Athenaïa, aux yeux glauques, à l’invincible sourire, qui du sommet

de l’Acropole veillait sur la cité de son choix ? Éprouva-t-elle ce dégoût

de l’orgie, ce premier frisson de la chair innocente devant l’impureté du

monde ? Versa-t-elle quelques larmes vite essuyées avant de se montrer à

demi nue, dans son costume de joueuse de flûte, aux regards cyniques des

soupeurs athéniens ? Tout est possible, tout est dans le coeur de la

femme : la suprême pudeur et la suprême corruption.

Quoi qu’il en fût, elle dut assez vite s’habituer à son nouveau

destin. Elle avait déjà le goût et le désir de l’or ; elle avait été

habituée dès sa plus tendre enfance à l’obligation de travailler pour gagner

son pain ; chez son père elle avait subi les privations quotidiennes de la

misère, et peut-être aussi de durs traitements. Maintenant elle était

libre ! elle pouvait à son gré manger, dormir, bayer au soleil, savourer

sa vie et prendre sa part de la gaîté universelle. Comme toutes les fillettes

de .Béotie, ce pays des chevriers et des chansons, elle avait appris, sans trop

savoir comment, l’art pastoral de la flûte qui dans ces bourgades rustiques

tenait presque lieu de langage et que dans Athènes on abandonnait à des

mercenaires. Ses lèvres posées sur le double roseau qu’assemblait une cire

délicate, elle avait, tout en vendant ses câpres le long des chemins, répondu à

l’appel lointain des bergers. C’était un jeu pour elle que cette musique frêle

et vagabonde comme son âme d’enfant. Dans les sentiers creux, dans les vallées

où la nymphe Écho décuplait les soupirs des hommes, elle avait connu l’ivresse

du son, la panthéistique joie de s’unir par le souffle à tout ce qui palpite et

frémit dans la nature. Artiste ignorée d’elle-même, elle avait mis dans ses

divagations sonores toute la poésie qu’elle avait bue aux fraîches ondes

natales ; et ce qui avait été alors son luxe, l’essor mélodieux de ses

rêves, était de-venu aujourd’hui son gagne-pain. Funèbre ou lascive, la flûte

entre ses lèvres encore virginales traduisait les moindres susurrations de

cette source incomparable d’émois que fut l’âme de Phryné l’hétaïre.

On a tout dit sur les festins des anciens et sur ces orgies

fameuses qu’Athénée s’est plu à nous raconter par les plus menus détails. C’est

lui qui nous apprend le nom des divers instruments en usage dans le concert

antique où les aulétrides semblent avoir tenu le principal emploi. La seule

énumération des flûtes dont on se servait alors, depuis le simple roseau de Pan

jusqu’à la flûte d’argent à sept tubes, occupe tout un chapitre dans le Souper

des savants. Mais la plus répandue devait être celle qu’Anacréon appelle la

« tendre hémope » et que dans ses Odes il associe au parfum des roses

effeuillées, au reflet du vin dans les kantares, aux danses molles et aux

ivresses du baiser. La « tendre hémope » était exclue des concours où

l’on disputait le prix du chant ; elle servait seulement à augmenter

l’agrément des fêtes privées ; elle était un appel à la volupté, un

stimulant du plaisir. Les jeunes aulétrides, sous leurs voiles colorés, en

jouaient devant les convives, et sou-vent elles l’abandonnaient à la fin du

repas pour prendre elles-mêmes part à ces divertissements plastiques dont les

Athéniens du quatrième siècle prisaient fort le charme élégant et pervers.

En même temps que Phryné s’initiait ainsi aux dessous corrompus de

la vie d’Athènes, un changement s’accomplissait peu à peu dans son être

physique. Cette initiation correspondait à l’âge où l’enfant allait devenir

nubile, où le bouton allait éclater et devenir fleur. Comme toutes les filles

transplantées du calme champêtre dans l’atmosphère enfiévrée d’une grande

ville, elle dut subir prématurément cette crise qui allait délier son corps, ce

brusque déchirement des flancs féminins qui est comme une première virginité

perdue et dont s’attendrit le coeur des mères. La pourpre de son sang, teignant

le lin de sa tunique innocente, fut offerte dans quelque carrefour à la Vénus

Physica, en signe qu’une vierge de plus était promise aux caresses de l’amour.

Combien de temps ensuite demeura-t-elle pure avant de connaître l’étreinte du

mâle ? Quel fut-il celui qui, inconscient de son bonheur, dénoua avant

tous les autres la ceinture de la jeune Phryné encore hésitante ?

Peut-être un matelot ivre du Pirée, ou quelque esclave habile dans l’art de

saisir le moment propice ? Et peut-être n’eut-elle pour prix de l’abandon

suprême qu’une insulte à la face ou un horion sur ses flancs blessés ?...

Cette prise de possession comptait alors pour peu de chose, et les Athéniens élégants

en laissaient volontiers le profit à leurs subalternes, estimant sans doute

comme les Sybarites que les molles roses de la volupté sont préférables aux lys

rigides de l’innocence.

Mais ce jour, ou cette nuit, fut dans la vie de la prochaine

hétaïre l’instant décisif sur lequel se règle tout un destin. Une haine à ce

moment entra dans sa chair, avec l’emprise brutale de l’homme. Elle comprit

l’inégalité terrible des deux moitiés de l’humanité, l’iniquité qui pesait sur

la femme, proie offerte aux désirs du plus fort. Et l’idée de la revanche, du

rôle social qu’elle allait jouer, jaillit tout à coup de son rêve obscur, telle

une grande clarté sort des ténèbres à l’heure trouble de l’aurore. Oui,

puisqu’elle était belle, puisqu’elle était jeune, puisqu’elle avait été jetée

toute palpitante dans la fournaise des luxures, elle serait la Ménade

justicière, la Némésis cruelle, qui saignerait les coeurs à blanc, comme le

poulpe vide les coquilles nacrées du rivage. Pour l’avoir désormais, pour se

pâmer contre ses seins en fleur, pour qu’elle noue ses jambes dociles aux reins

tout-puissants d’un maître, elle exigerait de l’or, des boisseaux d’or,

tellement d’or, que la Ruine, le Suicide et le Déshonneur seraient les

commensaux habituels de sa couche. Elle serait une courtisane, l’opprobre et la

splendeur du monde.

III

Il ne faudrait pas croire cependant que la fortune prodigieuse de

Phryné ait été édifiée en un jour. Sa carrière de courtisane, commencée vers la

quinzième année, fut longue et dura autant que sa merveilleuse beauté. Elle fut

comme le resplendissant flambeau de cette époque insigne qui vit fleurir à la

fois Apelle et Praxitèle, Démosthène et Platon ; et si à côté de ces

grands noms son nom a survécu, bien qu’elle ne fût ni poète, ni artiste, ni

philosophe, bien qu’elle n’eût aucun de ces attraits de l’esprit que

possédaient beaucoup de courtisanes, c’est qu’elle fut au plus haut degré

l’expression définitive d’une race chez qui la perfection de la forme humaine

s’égalait presque au génie.

Il suffit de lire Ménandre et Aristophane pour constater quelle

place énorme tenait à Athènes l’élément féminin, avec tout ce qu’il comporte de

dominations apparentes ou secrètes. Les femmes vraiment y régnaient en

souveraines, et il y avait longtemps qu’elles avaient rejeté la loi désuète qui

les vouait à l’ombre du gynécée. Les épouses des archontes, aussi bien que

leurs maîtresses, les riches bourgeoises et les hétaïres, les jeunes filles

honnêtes et les pornées se rencontraient à visage découvert dans toutes les

fêtes publiques, et, à l’heure qui précède le crépuscule, dans cette promenade

fameuse du Dromos qui était le rendez-vous de toutes les élégances de la

ville. Elles menaient le même train de fastueux orgueil, elles rivalisaient-de

parures, de tuniques peintes à la mode asiatique et de bijoux. Les unes en char

ou en litière, Ies autres à pied suivies de leurs esclaves, elles captaient les

regards enivrés des hommes, excitaient l’envie ou le désir. Xénophon nous

apprend qu’il y avait à Athènes une magistrature singulière appelée Gynecosme,

qui forçait les femmes à se parer somptueusement. La rigueur de ce tribunal

était extrême ; il imposait une amende de mille drachmes à toutes celles

qui auraient osé paraître au dehors mal coiffées ou mal vêtues, et leur

infligeait en outre la honte de voir leur nom inscrit sur un tableau qu’on

exposait aux regards du peuple. « La sévérité de cette magistrature,

ajoute naïvement l’historien, produisit un grand mal auquel on ne s’était pas

attendu, car les épouses introduisirent dans les familles un luxe ruineux,

adoptèrent les modes les plus extravagantes et finirent par faire un abus si

révoltant du fard que dans les rues on ne les distinguait plus des

courtisanes. »

Fut-ce pour protester contre cette concurrence des honnêtes femmes

que Phryné la Thespienne, dont la beauté pouvait se passer d’artifices, adopta

une manière d’être tout opposée ? Elle dédaignait le maquillage, les robes

richement peintes, les pierreries, les anadèmes et les joyaux. Seule parmi

toute la foule des Athéniennes qui inventaient chaque jour de nouvelles

parures, elle traversait la place publique, vêtue de la tunique béotienne sans

ornements, et de l’himation, ce grand voile d’étoffe souple qui couvrait même

ses cheveux et retombait jusqu’à ses pieds ; seule, elle ne bleuissait

point ses paupières, et ne teignait point de pourpre ses lèvres assez rouges de

son sang héliconien ; seule, elle avait compris l’attrait de la simplicité

et du mystère.

Dans Athènes ce fut une révolution ; on s’écrasait au passage

de la courtisane ; on voulait apercevoir le peu qu’elle montrait d’elle,

son profil pur, ses larges yeux et l’arc dédaigneux de sa bouche... Mais,

bientôt, elle cessa tout à fait de sortir ; elle se confina dans ses

jardins et dans son palais, une villa aux colonnes doriennes située dans le

quartier neuf du Céramique.

On raconte que Démosthène déjà vieux – peut-être avait-il gagné une

cause sur laquelle il ne comptait point – se rendit un soir à Corinthe pour y solliciter

les faveurs de la célèbre Lais. Mais la belle fille était capricieuse ;

elle préférait les étreintes des vigoureux éphèbes à celles des vieillards les

plus éloquents ; elle fit demander à Démosthène une somme tellement

exorbitante que celui-ci se retira en disant : « Je ne veux pas

acheter si cher un repentir ».

Phryné n’agissait point de la sorte ; elle n’avait ni

préférence, ni dégoût. Peu lui importait que ses amants fussent jeunes ou

vieux, séduisants ou laids ; elle ne cherchait point le plaisir, elle

voulait seulement le donner. Artiste incomparable dans le drame aigu de

l’amour, sa jouissance était seulement de vaincre. Elle savait bien que,

passionnée, ardente, elle deviendrait semblable aux dictériades vulgaires qui

dans les prostibules du Pirée haletaient aux bras des matelots. En se faisant

courtisane, elle avait imposé silence à ses sens ; elle haïssait le

« mouvement qui déplace la ligne », les rires et les pleurs

convulsifs de la volupté ; aussi gardait-elle son divin prestige et l’attrait

de sa beauté en tous points admirable, mais qui, au dire d’Athénée,

« était admirable surtout dans ce que l’on ne voyait pas ».

Il est certain que le culte, ou plutôt la culture, de cette beauté

devait occuper tous les instants que la jeune Thespienne ne donnait point à

l’amour. Orgueilleuse de son corps parfait, elle devait par tous les moyens

possibles en augmenter chaque jour l’harmonie et la délicatesse. Si elle

dédaignait les fards et les cosmétiques grossiers, elle n’en devait être que

plus attentive à surveiller les moindres changements de cette argile

constamment en travail dont est faite la chair féminine ; et, s’il était

très difficile d’obtenir qu’elle ôtât son dernier voile, elle devait réserver

sa nudité enivrante pour le tête-à-tête avec le grand miroir d’argent qui la

reflétait tout entière. Là, Phryné, comme Narcisse devant l’onde d’Hippocrène,

s’exaltait à sa propre contemplation ; et, se souvenant de son ingrate

enfance, de son adolescence humiliée, et laissant son coeur déborder de joie,

peut-être baisait-elle son image pour remercier les dieux de lui avoir accordé

ce don souhaité de toutes les femmes : la pure, la triomphale Beauté. Au

reste, elle semble avoir eu et gardé toute sa vie l’affection de ses camarades,

les autres hétaïres d’Athènes, qui l’admiraient et ne la jalousaient point.

Selon la coutume grecque, elle les réunissait quelquefois en des banquets d’où

les hommes étaient exclus. C’étaient alors entre elles les confidences et les

expansions interminables des esclaves de l’amour qui, même échappées au joug du

maître, portent partout comme un stigmate la préoccupation incessante de lui

plaire. Phryné souriait en les écoutant ; son beau regard allait retrouver

la mer violette qui, au-delà des jardins plantés de grands rosiers pourpres,

ondulait à l’infini vers l’Orient ; elle souriait : l’inquiétude

éternelle n’avait point pénétré dans son coeur, et le dieu de Thespies qui la

protégeait avait laissé intacte sa sensibilité secrète.

Ce fut sans doute dans une de ces ripailles intimes que se place

l’anecdote rapportée par plusieurs auteurs anciens : à la table de Phryné

les courtisanes étaient assemblées comme une guirlande de fleurs

éclatantes ; elles se reposaient des nourritures épicées dont se délectent

les hommes, en mangeant les mille friandises agréables aux gosiers

féminins : les croquettes de fleurs, les crèmes d’amandes, les fruits

délicats, et en buvant l’hydromel qui rend le teint luisant et clair. La douceur

du soir entrait par la large baie ouverte ; les arômes du jardin se

mêlaient à l’odeur musquée des fritures ; et les jeunes femmes,

s’abandonnant au charme de cette heure de paresse, dégrafaient leurs gorgerins

et dénouaient les rubans de leurs chevelures. Les seins lourds apparaissaient,

pareils à de beaux fruits veloutés ; les boucles brunes ou blondes

tombaient sur les épaules lisses ; sous les aisselles soigneusement

épilées et creuses, telles des castagnettes de Lydie, les petites boules d’ambre

jaune ne mettaient plus leur fraîcheur : elles roulaient sur la table,

parmi les cratères et les coupes, y promenaient de tièdes relents de

chair ; mais personne ne s’en troublait. On avait tiré au sort la royauté

du festin, et c’était à Phryné qu’elle était échue ; elle commandait donc

deux fois, et comme maîtresse de maison et comme souveraine éphémère. Elle

aussi avait ôté de ses cheveux les bandelettes de pourpre et relâché les liens

de sa tunique ; à la lueur mouvante des flambeaux, son beau visage et le

galbe de son cou de déesse se révélaient dans leur immaculée splendeur.

– Il faut avouer, dit alors l’une des jeunes hétaïres, que notre reine

nous dépasse toutes dans l’art de dissimuler les artifices de la toilette.

Regardez-la. Ne dirait-on pas qu’elle sort de la piscine ?

– En effet, répondit Phryné ; je n’ai pas d’autre fard

que celui-ci. Jamais aucune composition savante n’a effleuré ma peau.

Et comme des murmures de doute s’élevaient de toutes parts, elle

fit signe à l’enfant qui les servait de placer devant elle un bassin d’eau

claire ; et largement elle s’en épongea la face.

– Et maintenant faites-en autant, ordonna-t-elle à ses

compagnes.

Les courtisanes obéirent ; ce jeu les amusait déjà, et l’eau

fraîche parfumée de serpolet qui oscillait dans les bassins de cuivre tentait

leurs visages échauffés. Puis, chacune espérait peut-être découvrir en sa

voisine quelque tare soigneusement cachée. Et à mesure que les ablutions se

poursuivaient, l’eau claire dans les bassins de cuivre prenait les nuances fugitives

de l’arc-en-ciel, tandis que les visages décolorés perdaient peu à peu leur

éclat... Le rire frais de Phryné retentit comme au temps où, pieds nus, elle

courait avec les pâtres sur les chemins herbeux de la Béotie. Elle seule

sortait triomphante de ce singulier concours de beauté.

– Voyez, dit-elle, les yeux de la Thespienne ne mentent pas

plus que ses lèvres.

L’anecdote, si elle n’est pas absolument authentique, marque du

moins d’un trait assez expressif la physionomie de la fameuse hétaïre. De même

qu’elle dédaignait les subtilités des rhéteurs et les phrases imagées des

poètes, elle méprisait les supercheries vaines qui s’ajoutent aux rites sacrés

de la volupté. Son charme irrésistible émanait d’une puissance autrement

redoutable, d’une puissance aussi antique que le monde : elle était

seulement LA CHAIR !

IV

Phryné-Charybde, c’est ainsi qu’au bout de très peu de temps on

avait surnommé là courtisane. L’esprit caustique des Athéniens excellait à

placer ainsi à côté du nom des citoyens illustres l’appellation qui les

définissait le mieux. Et Phryné, dont les coffres insatiables se remplissaient

de tout ce qu’elle enlevait à la fortune publique, était comparée à ce gouffre

de Sicile qui engloutissait tout ce qui avait l’imprudence de s’engager dans

ses écueils.

Cependant, on ne lui en tenait pas rigueur.

Certains moralistes indulgents – comme il y en avait beaucoup à

Athènes – prétendaient au contraire qu’en mettant à si haut prix ses faveurs

elle avait réveillé dans la ville l’esprit de négoce, et qu’il était bon qu’on

attisât ainsi l’ambition, la vanité, la sensualité des citoyens de la

République. A cette époque, l’axe de la propriété commerciale s’était déplacé,

et c’était Rhodes l’Opulente qui détenait pour un court instant la

thalassocratie, c’est-à-dire l’empire des mers. C’étaient les agiles bateaux

rhodiens qui sillonnaient la Méditerranée en tous sens, abordaient tous les

rivages, touchaient tous les points du monde civilisé, et revenaient dans

« l’île heureuse » chargés d’or brut et de trésors. Athènes avait

cessé de tenir le premier rang dans l’énumération des grandes cités maritimes

et ses trois ports du Pirée, de Munychie et de Phalère ne contenaient plus que

la moitié des vaisseaux qui s’y pressaient autrefois. Le goût des arts, le charme

de cette vie facile avaient affaibli dans le peuple d’Athènes l’amour des

périples lointains. A quoi bon s’embarquer, alors qu’il suffisait de prendre

les rampes dorées de l’Acropole pour jouir du plus beau spectacle dont

pouvaient s’enivrer des regards humains ! La ville avec ses temples, ses

statues, ses portiques de marbre, et les oasis vertes de ses jardins, la ville

avec ses éphèbes blonds, ses vierges au profil de Diane, ses femmes, ses

athlètes et ses dieux, ne suffisait-elle pas à remplir du vin de la joie la

coupe peu profonde où chaque mortel boit goutte à goutte sa vie ?

Phryné avait changé tout cela. Désormais tout jeune Athénien

souhaitait de s’enrichir promptement pour posséder la créature merveilleuse et invisible

dont on ne pouvait approcher que les mains ruisselantes d’or. On se figure

qu’elle était le sujet principal des entretiens dans les gymnases, aux jardins

du Koïlé, sur les bancs de pierre des allées d’Académos, partout enfin où se

réunissait l’élite de la jeunesse athénienne. Avoir pénétré chez l’hétaïre,

raconter son luxe digne d’une reine asiatique, énumérer les présents dont ses

amants d’une nuit l’avaient comblée, devait être de la suprême élégance ;

on s’en vantait autant que d’une victoire remportée sur le stade glorieux

d’Olympie, en ces joutes équestres où les Athéniens se flattaient de faire

courir les plus beaux chevaux de la terre. Mais les riches étrangers, les

« métèques » qui venaient à Athènes jouir de la vie opulente, Égyptiens,

Syriens, Italiotes, dont les talents et les mines ne se comptaient plus,

c’étaient ceux-là surtout qui fréquentaient le palais de la courtisane. Et

orgueilleux, le sourire aux lèvres, laissant traîner dans la poussière leurs

manteaux brodés de lotus, ils disaient à demi-voix des choses qui faisaient

monter aux joues des moins fortunés la pâleur froide du désir.

Ainsi Phryné-Charybde attirait-elle à soi toutes les aspirations

errantes des hommes. On assurait même que le marché des complaisants éphèbes

aux yeux peints, à la peau soyeuse, en était tombé en discrédit. Et cela encore

contentait les moralistes. Il était temps que le souffle d’une femme balayât

cette corruption dont toutes les classes avaient fini par être envahies. En

vain Solon, dans ses Constitutions, avait-il préconisé l’amour des

belles hétaïres comme « le moyen le plus efficace pour lutter contre le

vice masculin ». Sagesse inutile ! Mais Phryné était apparue et le

courant des passions malsaines s’était détourné, et une grande flamme brûlait

des profondeurs de la ville vers l’idole souriante et charnelle, dont tout

adolescent rêvait de baiser les beaux pieds nus.

Il semble que, parvenue au comble de la fortune et ne sachant plus

que faire de ses trésors, Phryné ait convoité une couronne plus glorieuse.

C’était le moment où Alexandre le Grand, tout jeune encore mais impatient de

conquêtes, venait de succéder à son père Philippe. La Macédoine était pour lui

un royaume trop étroit : il lui fallait mesurer son ardeur et la force de

son génie avec des puissances rivales. Vivre dans la paix lui eût semblé

déchoir. Ce fut sur Thèbes de Béotie qu’il porta d’abord son premier élan.

Cette ville, longtemps rivale d’Athènes, mais maintenant coalisée avec elle

contre le péril nouveau qui les menaçait toutes deux, était une des plus

puissantes parmi les métropoles de la Grèce. Pausanias nous apprend que son

enceinte de murailles, sur laquelle s’ouvraient sept portes d’airain, mesurait

quarante trois stades ; qu’elle possédait des monuments admirables, une

statue colossale d’Hercule Protecteur, un temple dédié à Apollon Isménien, et

une figure de Mercure debout, sculptée par Phidias. La bravoure des Thébains,

de même que leur rudesse, était proverbiale, et le fameux « bataillon

sacré », composé de trois cents jeunes gens élevés en commun et nourris

dans la citadelle, avait longtemps passé pour invincible. Une proie si

difficile devait, tenter l’âme héracléenne d’Alexandre, qui prétendait porter

lui-même dans ses veines le sang, du héros. Démosthène le raillait et le

traitait d’enfant agité ; « l’enfant agité » allait montrer que

désormais il faudrait le considérer comme un homme. En posant le siège devant

la ville de Cadmus, il exhorta ses soldats de ne pas fléchir. Les Thébains,

d’ailleurs, avaient déclaré qu’ils n’accepteraient aucune merci, et déjà ils se

ruaient sur les remparts et prenaient l’offensive avec une fureur tout antique.

Cette lutte fut une des plus émouvantes que nous ait rapportées l’histoire. On

sait comment Thèbes fut enlevée et détruite de fond en comble : les corps

de six mille citoyens passés au fil de l’épée : tous les autres habitants

emmenés en esclavage ; tous les monuments brûlés ou anéantis à coups de

hache ; – et, sur ce vaste champ de ruines, une seule maison, petite et

basse, restée debout : celle où était né le poète Pindare, et

qu’Alexandre, par une coquetterie de vainqueur, avait ordonné qu’on respectât.

Il est facile de comprendre quelle angoisse dut saisir Athènes à

cette nouvelle. Après avoir subi elle-même les horreurs de la guerre Médique,

elle voulait, elle recherchait la paix, – la paix favorable aux arts, au

bien-être, au progrès de la science, aux nobles émulations de l’esprit.

L’olivier de Minerve, que la déesse de ses mains secourables avait planté sur

l’Acropole, lui était plus cher que tous les lauriers de Mars. Mais que rêvait

Alexandre après ce premier exploit ? N’allait-il pas essayer d’anéantir

Athènes comme il avait anéanti Thèbes, et porter une main sacrilège sur cette

reine de beauté qui était l’ornement du monde ?...

L’ouragan avait passé : le jeune conquérant tournait ses pas

vers l’Asie, après avoir exigé seulement des archontes l’exil de l’orateur

Charidème, qui, avec Démosthène, avait été un de ses plus énergiques censeurs.

Et les Athéniens légers reprenaient déjà le rythme de leur vie de dilettantes.

Seule peut-être, Phryné gardait saignante en son coeur la blessure faite à sa

contrée natale. Thèbes détruite, c’était la Béotie tout entière découronnée,

c’était le lien qui unissait entre elles les autres villes de la Confédération

béotienne – Tanagre, Thespie, Éleuthère, Platée – tombé en poussière et

laissant désormais une menace d’anarchie ou de décadence flotter sur cette

terre sacrée des Aones. Personne, cependant, ne bougeait ; personne ne

parlait de relever promptement ces ruines... Cela coûterait. un tel effort

héroïque ! II faudrait tant de mines d’argent, tant de statères d’or, pour

faire renaître une seconde Thèbes semblable à la première et munie des mêmes

formidables défenses ! Il faudrait tant de maçons pour rebâtir ses

murailles, tant d’ingénieurs pour rétablir ses canaux, tant d’architectes pour

dessiner le plan de ses temples, tant d’artistes pour les orner de statues et

de fresques aux vives apparences !... Plutôt que de tenter ce tour de force

irréalisable, la Grèce indifférente gardait cette plaie ouverte à ses flancs...

Alors Phryné sortit de son silence. Elle avait réfléchi. Son

dessein était mûr : ces richesses inutiles dont elle ne savait plus que

faire, ces trésors qui dormaient au fond de ses coffres comme des bêtes

enchaînées, elle allait en créer cette chose frémissante et féconde : la

vie d’une grande cité. Grâce à elle, Thèbes reprendrait sa place au soleil...

Orgueilleux Alexandre ! Tu avais cru pouvoir effacer de la Terre cette

rivale de la Macédoine qui gênait tes ambitions. Tes soldats avaient égorgé et

pillé sans merci, et mêlé avec le sang des vaincus la poussière blanche des

marbres. Mais de ce ciment épais et gras, de ce fumier où ton talon de

vainqueur brutal avait enfoui l’opprobre d’un peuple, une fleur magnifique

sortirait, une fleur plus éclatante et plus fraîche dont s’étonneraient les

générations des hommes. Et ce miracle, ce serait une courtisane qui

l’accomplirait...

Phryné avait fait parvenir aux Béotarques chargés des intérêts de

la Confédération sa proposition généreuse. Elle n’y mettait aucune

réserve ; elle s’engageait à fournir jusqu’à la dernière drachme l’argent

nécessaire à la reconstruction de la ville ; elle demandait seulement que

sur les portes d’airain on inscrivît cette formule laconique :

« Thèbes détruite par Alexandre, reconstruite par Phryné la

Thespienne. »

Et elle attendit, prête à tenir sa promesse. Le sacrifice qu’elle

s’imposait, elle qui certainement avait eu depuis sa tendre jeunesse le

vertige, l’éblouissement de l’or, elle qui n’avait posé d’autre but devant sa

vie que de s’enrichir, ce sacrifice d’une fortune acquise par l’incessant

abandon d’elle-même à tous paraîtrait inexplicable, si on s’en tenait à la

simple logique des choses. Mais pénétrons plus avant dans les arcanes secrets

de ce coeur ; comme dans un beau fruit, un ver s’y est glissé, qui le

ronge et le dessèche : Phryné est riche, elle est admirée, elle est

enviée ; tous ses désirs sont satisfaits ; il ne lui manque qu’une

chose : le respect qui est accordé aux autres êtres, à tous ceux qui ne

sont pas déchus ; et elle rêve de faire de cet or qui a payé sa honte

l’instrument de sa réhabilitation ; elle veut jouer un rôle·dans cette

société humaine, où jusqu’à présent elle n’a été considérée que comme .un objet

méprisable. Elle veut l’estime des hommes.

Mais voici ce que la société lui répond par la bouche des

Béotarques :

« Non, courtisane, nous ne voulons pas de ton or. Ton or

souillerait la citadelle de la ville, le lit des chastes épouses, l’épée des

héroïques soldats, le temple où repose la divinité ; il corromprait l’eau

fraîche des sources, où les jeunes filles vont baigner leurs pieds ; il

salirait jusqu’aux mains sordides des mendiants qui le soir errent de porte en

porte, réclamant l’aumône du pain. Nous ne voulons pas de ton or, l’or de tes

nuits d’orgie et de tes baisers impudiques. Garde ton ver dans le coeur ;

nous garderons notre blessure. »

Retourne, hétaïre, à ton vomissement ! Roule-toi aux bras de

tes amants, enveloppe-toi dans ton infamie comme dans le suaire sans coutures

dont on revêt les morts au cercueil. Alexandre peut traîner sur ses pas le

viol, le meurtre et l’incendie, il n’en est pas moins un héros. Mais toi,

Phryné, tu es le rebut et l’opprobre du monde !

V

D’après des calculs d’Émeris-David, qui paraissent assez exacts, le

sculpteur Praxitèle devait avoir vingt-six ans lorsqu’il conçut sa grande

passion pour l’hétaïre. C’était vers le milieu de la cent onzième olympiade,

par conséquent très peu de temps après la prise de Thèbes, qui correspond à la

deuxième année de ce même cycle (335 avant Jésus-Christ).

Le jeune Praxitèle n’avait pas encore atteint cette renommée qui

devait porter son nom à tous les confins de la terre. Il était cependant

presque célèbre, puisque Pausanias relate qu’à la mort de Philippe, Alexandre,

devenu roi de Macédoine, hésita un instant à lui confier le soin d’élever sa

statue. « Mais, ajoute l’historien, le nouveau roi lui préféra Lysippe,

dont la réputation était mieux assise. » Lysippe, en effet, s’était, dès

la cent deuxième olympiade, illustré dans la statuaire gymnique, en sculptant

différentes figures d’athlètes, notamment celle de Pyrrhus d’Élée ; et,

malgré les systèmes chronologiques de Winckelmann et de Heine, il est à peu près

établi maintenant qu’il a précédé Praxitèle d’une vingtaine d’années dans la

carrière artistique. Ce fut donc lui qui bénéficia du fameux édit par lequel

Alexandre confiait « au seul Apelle le soin de peindre son image, au seul

Pyrgatèle celui de la graver sur les pierres précieuses, et au seul Lysippe

celui de l’exécuter en bronze ».

On conçoit que cette préférence dut attrister comme une injustice

l’âme déjà glorieuse de Praxitèle. Il venait d’achever la suite des bas-reliefs

qui, au témoignage de Strabon, couvraient presque en entier l’autel du nouveau

temple d’Éphèse ; il avait aussi exécuté pour l’Acropole cette délicate

figure de Diane Brauronia, dont la grâce jeune et souple contras-tait si

étrangement avec les imposantes et froides divinités que Phidias avait évoquées

dans l’ivoire et l’or. On disait de lui qu’il allait renouveler l’art grec, et

y ajouter une sensibilité inconnue des maîtres du passé. On attendait... et les

regards de tous les Athéniens, amoureux de la beauté plastique, se tournaient

vers lui.

Phryné ne pouvait ignorer les espérances que l’on fondait sur le

jeune émule de Lysippe. Elle savait que dans son atelier d’autres oeuvres se

préparaient en silence ; que sa maîtresse Cratina, celle-là même dont saint

Clément d’Alexandrie dans les Stromates confirme l’existence, lui

servait de modèle pour de nouvelles statues de femmes ou de déesses ; que

de tous côtés les jeunes Grecques aux belles formes, les filles du peuple et

les jolies esclaves allaient s’offrir pour poser devant lui et gagner ainsi

quelques drachmes généreusement payées. Néanmoins, Praxitèle devait en être

encore à chercher sa voie ; il ne s’était pas entièrement dégagé des

influences de l’école ; la formule définitive où se fixerait son génie ne

lui était pas apparue. Phryné savait tout cela, et que dans-un des faubourgs

d’Athènes, pendant que sa beauté à elle enivrait de fastueux amants, un

artiste, ce fils préféré des dieux, peinait son labeur et était aux prises avec

la chimère décevante et captieuse de l’idéal. Alors un matin, comme le soleil,

ce « rouge taureau du jour », quittait les prairies humides de

l’Eubée, et commençait à dorer de ses reflets les sommets, de l’Acropole,

Phryné sortit de son palais et simplement se rendit chez Praxitèle.

Ce dut être un ravissement pur, une minute d’émotion sublime.

L’artiste et la courtisane face à face, ardents et jeunes, n’avaient pas songé

d’abord à autre chose qu’au geste ancestral de l’amour. Mais de cette étreinte

devait naître toute une génération de chefs-d’oeuvre... Maintenant Phryné ne

sentait plus sur sa poitrine le poids étouffant du déshonneur !... Elle se

moquait du mépris des Béotarques et de l’indignation des femmes honnêtes. Elle

avait fait cette chose magnifique, elle, l’hétaïre la plus chèrement cotée de

la Grèce, de se donner pour rien à un homme parce que cet homme était un

artiste ; la Beauté et le Génie avaient échangé ce pur et divin baiser,

dont le Christ lui-même devait dire qu’il rachète et absout les plus viles turpitudes

des pécheresses. Son âme était lavée par l’eau du torrent ; elle pouvait

relever la tête et respirer librement. Cet allégement, cette force, cet orgueil

que donne l’amour, elle les ressentait dans tout son être. Elle marchait,

environnée de ce nimbe qui la faisait sainte et auguste. Etre la maîtresse de

Praxitèle, l’inspiratrice de son génie, l’amie patiente qui attend, qui écoute,

qui sourit ; celle qui retrouve la simplicité de l’adolescence dans les

chemins où l’on s’en va deux à deux cueillir de puériles fleurs, et celle

encore qui, maternelle, protège la faiblesse de l’homme, sachant que, pour

produire l’oeuvre difficile, il a besoin de la caresse de ses regards !

Voilà ce que Phryné était devenue.

Quant à Praxitèle, on peut deviner quelle extase devait être la

sienne : il tenait enfin, il possédait la chair palpitante et docile, le

modèle incomparable que jusqu’à présent il avait vainement cherché. Cette

sensualité double qui circulait dans ses veines avec son sang et qui fait le

tourment de tous les artistes, cette sensualité double qui tend vers un but

unique, il trouvait cette fois la plus magnifique occasion de la satisfaire.

Dans·l’atelier encombré des archaïques figures d’Assyrie ou d’Égine, des

sévères images de pierre ou de bronze où toutes les époques, tous les styles

sont rapprochés, voici Phryné nue et souriante devant lui. Elle lève ses bras,

elle infléchit son torse d’une harmonie si suave, elle se courbe, se tourne, se

redresse... C’est Aphrodite, la volupté du monde ; c’est la vierge Artémis

surprise sans voile au bord de la source où la guette le chasseur

Endymion ; c’est la victorieuse Nikè, dont le sourire triomphe des

embûches du Destin ; c’est la Femme, éternelle et divine, qui pour être

adorée n’a pas besoin de porter le nom d’une des déesses de l’Olympe. Et

Praxitèle s’enivre de cette joie excitante de créer ; il oublie même la

griserie des baisers charnels pour cette supérieure ivresse ; il

travaille, il anime la matière, il fait vivre la froideur du marbre. Il est sûr

désormais que de ce tourment obscur qu’il portait dans ses entrailles va sortir

la réalisation de son génie.

L’énumération des oeuvres du grand artiste a été faite bien des

fois ; elle est longue et infiniment glorieuse ; mais il est à

remarquer que l’exécution de ses plus grands chefs-d’oeuvre correspond à

l’époque de sa liaison avec Phryné. Ce sont d’abord les deux statues de la

courtisane elle-même mentionnées par Callistrate, et qui furent placées, l’une

dans le temple de Delphes (celle-ci en bronze), l’autre dans le temple de

Thespies (celle-là en marbre) ; puis les deux fameuses Vénus de Cos et de

Cnide, qui étaient, elles aussi, la reproduction fidèle des traits de la

courtisane. Une scolie de saint Clément d’Alexandrie peut faire supposer,

cependant, que Cratina, qui avait été avant Phryné la maîtresse de Praxitèle,

posa pour l’ébauche de la Vénus de Cnide ; mais tous les auteurs anciens

sont unanimes à reconnaître que Phryné en fut le définitif modèle.

Pline raconte l’histoire de cette admirable Vénus de Cnide, dont il

assure qu’elle était « le plus bel ouvrage, non seulement de la Grèce mais

du monde entier ». Elle était destinée d’abord au temple de Cos ;

mais les prêtres et les habitants de la ville se troublèrent devant cette

nudité si étrangement voluptueuse, et ils demandèrent à l’artiste d’exécuter

pour eux une seconde image de la déesse, voilée d’une draperie à mi-corps. Les

Cnidiens, moins scrupuleux que leurs voisins et mieux habitués, sans doute, aux

mollesses des cultes de l’Asie Mineure, achetèrent alors cette première Vénus,

qu’ils placèrent dans la cella de leur temple, où elle attira bientôt une foule

de visiteurs. « De tous côtés de la Terre, dit Pausanias, on vient à Cnide

admirer l’Aphrodite de Praxitèle. » Elle était en marbre blanc, ajoute

l’historien, et placée de telle sorte qu’on pouvait l’admirer de dos, de face

et des deux profils. Une grille d’or l’entourait et la protégeait contre les

attouchements indiscrets de la foule ; précaution sage, car elle devait

inspirer des passions sans nombre. Lucien (Dialogue de l’Amour) raconte

comment un jeune Cnidien, d’une famille distinguée, devenu éperdument amoureux

d’elle, se laissa enfermer une nuit dans le temple... Mais cette anecdote est

trop scabreuse pour trouver ici sa place.

Maintenant est-il exact de dire, comme on l’a fait tant de fois,

que Praxitèle fut le premier sculpteur grec qui ait osé montrer la forme

humaine dans sa vérité ? Non, sans doute ; et dans la seule Acropole

d’Athènes Beulé cite un certain nombre de figures entièrement nues dues au

ciseau de Phidias et de ses élèves, notamment une Vénus, deux Éros

et une représentation symbolique de l’Ilissus. Les Précurseurs eux-mêmes, ces

grands artistes rigides et réalistes du sixième siècle, avaient laissé toute

une série de statues d’athlètes, de dieux et de déesses, qui étaient l’exacte

reproduction du corps humain. Mais Praxitèle fut très probablement le premier à

lui donner cette morbidesse, cette vénusté, cette souple et provocante

séduction et, selon l’expression de Lucien, « cette vie sourde et prête à

se manifester du marbre amolli », qui avait troublé si fort les honnêtes

habitants de Cos et qui attira à la Vénus de Cnide l’outrage que rapporte le

spirituel auteur des Dialogues. Et ce qui apparaît aussi comme à peu

près acquis d’après les importants travaux faits depuis une soixantaine

d’années sur la statuaire grecque, c’est que Praxitèle fut aussi l’un des

premiers à se servir du marbre pur, sans le surcharger d’aucun ornement, du

marbre blanc et nu, tel qu’il sortait des carrières de Paros. Avant lui,

c’était la sculpture chryséléphantine qui dominait, même au Parthénon, où

régnait l’admirable Athenaïa d’ivoire et d’or de Phidias ; presque tous

les artistes polychromaient leurs statues, les enveloppaient de feuilles de métal,

ou les ornaient d’orfèvreries précieuses. Lysippe lui-même ne laissait pas

sortir une seule statue de son atelier, sans l’avoir confiée auparavant à son

ami Apelle pour qu’il la revêtit d’un enduit dont ce peintre célèbre avait le

secret. Pline va jusqu’à prétendre que Phidias ne travailla jamais le marbre,

ce qui évidemment est exagéré. Mais ce que l’on peut déduire de cette

assertion, comme l’a fait M. Boutmy, c’est que Phidias fut le dernier des

grands artistes grecs qui ait été de préférence un « toreuticien »,

c’est-à-dire un orfèvre dans le genre colossal, tandis que Praxitèle fut le

premier à associer ces deux choses qui semblent vouées à de secrètes et

profondes harmonies : la nudité de la chair et la nudité du marbre.

C’est Phryné sans doute qui posa aussi pour son amant cette Jeune

Femme s’ajustant une couronne, emportée à Rome par Caligula, et dont les

bras soulevés dégagent et exaltent l’orgueilleuse nudité des seins ; – et

c’est elle encore qui lui inspira l’idée originale de ces deux statues qui se

faisaient pendant sur une promenade publique d’Athènes : l’Honnête

femme qui pleure et la Courtisane qui rit.

On dit que pour remercier Phryné de lui avoir si souvent servi de

modèle, Praxitèle lui offrit un jour de choisir parmi les chefs-d’œuvre de son

atelier celui qui la séduisait davantage. La courtisane hésita longtemps entre

deux figures d’adolescents grandis, presque des hommes, à qui l’artiste avait

prêté la même inimitable grâce : c’était l’exquis Faune en marbre

qui fut placé plus tard dans la rue des Trépieds, à Athènes, et surnommé le Periboctos

à cause de sa beauté, et un Éros de marbre aux ailes d’or. Elle se

décida pour ce dernier, et n’eut pas à se repentir de son choix. Cet Éros, au

témoignage des contemporains, était surtout merveilleux par l’expression

adorable de son visage. « Il penchait un peu sa tête pensive et souriait

doucement. » Une épigramme de l’Anthologie, attribuée à Palladore, le

dépeint ainsi : « Cet Amour est nu ; voyez comme il est doux,

comme il sourit. C’est qu’il n’a ni son arc, ni ses traits méchants ; mais

dans ses mains il tient un dauphin et une fleur : dans l’une la Mer, et la

Terre dans l’autre. » Une autre épigramme de Simonide : « Cet

Amour dont il a subi la force, Praxitèle en a tiré l’image de son propre coeur. »

Une autre de Léonidas : « Les Thespiens n’ont de culte que pour

l’Amour, le fils de Cythérée, et ils ne l’honorent pas sous une autre forme que

celle où il s’est révélé à Praxitèle. L’artiste, qui l’avait vu dans les yeux

de Phryné, l’a reproduit dans la statue dont il lui a fait hommage. »

Par une touchante manifestation de sa piété envers sa ville natale,

Phryné voulut offrir à son tour au temple de Thespies l’admirable Éros que lui

avait donné Praxitèle. Lucien rapporte qu’il y remplaça la primitive image du

dieu, et qu’il était considéré comme l’objet le plus précieux du temple. Plus

tard, il fut emporté en Italie, et, si l’on en croit Cicéron, gardé

précieusement par Verrès qui l’avait enlevé, nous dit-il, à un riche citoyen de

Messine ; – ce même Verrès qui fut condamné à l’exil et à la mort pour

n’avoir pas voulu céder au triumvir Marc-Antoine deux magnifiques vases de

Corinthe ! Plusieurs répliques de ce chef-d’oeuvre existaient dans

l’Antiquité ; on en cite une que possédait Glycère la courtisane. Est-ce

une des ces répliques, est-ce une copie du précieux Éros de Thespies, dépouillé

de ses ailes d’or, qu’aujourd’hui encore on peut admirer au Vatican sous le nom

du Cupidon Antique ? Ne soyons pas trop pressés d’affirmer ou de nier, et

contentons-nous d’imaginer ce que devait être la beauté de l’Éros véritable,

tel qu’il sortit des mains mêmes de Praxitèle, puisque ce qui en est resté à

travers les siècles nous donne une si poignante émotion d’art.

VI

Phryné-Aphrodite, ce surnom remplaçait désormais celui de Charybde

par lequel on avait raillé la cupidité de la courtisane. Praxitèle avait fait

d’elle une seconde Vénus et l’avait désignée ainsi à l’adoration des

foules ; et très vite elle s’était habituée à ce rôle pour lequel vraiment

il semblait qu’elle fût née.

Ici se place la partie la plus mystérieuse, la plus impénétrable de

l’existence de la Thespienne, celle qui devait amener contre elle cette fameuse

accusation d’impiété qui faillit lui coûter, la vie. On sait qu’à cette époque

l’infiltration des cultes étrangers – en particulier ceux de l’Asie

Mineure – commençait à corrompre la Grèce. A côté de la religion

officielle et tout intellectuelle de Minerve-Parthénos, la Vierge invincible,

il existait dans Athènes sous le nom de thiases des sociétés secrètes dont les

membres se réunissaient pour célébrer les rites impurs du Sabazios lydien et de

la Cotytto phrygienne. Dès la fin du cinquième siècle, le poète Eumolpe, ce

rival parfois heureux d’Aristophane dans la comédie ancienne, avait composé une

pièce satirique, les Baptes, dans laquelle il tournait en ridicule les

adeptes de ces sectes secrètes. Mal lui en prit d’ailleurs, car il fut jeté à

l’eau nuitamment, et l’on accusa même Alcibiade d’avoir préparé cette

vengeance. Plus tard, les mêmes sociétés secrètes, les mêmes pratiques

clandestines, se propagèrent à Rome. Juvénal, avec sa verve cinglante, en a

tracé un inoubliable tableau : « On sait à présent, dit-il, ce qui se

passe dans ces assemblées quand la trompette agite ces Ménades et qu’également

ivres de son et de vin elles font voler en tourbillons leurs cheveux épars... Là rien

n’est feint : les attitudes y sont d’une telle vérité qu’elles auraient

enflammé le vieux Priam et l’infirme Nestor. » Puis, dans une autre

satire, il rejette la responsabilité du mal sur cette Grèce à laquelle les

Latins avaient presque tout emprunté : « Ainsi, conclut-il, les Baptes

célébraient dans Athènes, à la lueur des flambeaux, leurs nocturnes orgies et

par des danses lascives fatiguaient leur Cotytto. »

Phryné était-elle réellement affiliée à l’une de ces thiases,

et faisait-elle célébrer chez elle les mystères asiatiques, en se réservant le

rôle de Cotytto, ou se contentait-elle d’un simulacre ? Il serait difficile

de le dire. Toujours est-il que certaines nuits son palais se remplissait de

gens aux allures mystérieuses qui venaient sans doute adorer sous ses traits

l’impure déesse phrygienne. Et sans doute aussi Praxitèle, amusé de voir sa

maîtresse ainsi déifiée, réglait-il lui-même les détails esthétiques de ces

fêtes. Que s’y passait-il ensuite ? Probablement des choses moins

scandaleuses qu’on pourrait le supposer, mais dont l’attrait se doublait de

toute cette mise en scène savante qui les enveloppait. Essayons de soulever un

coin du voile.

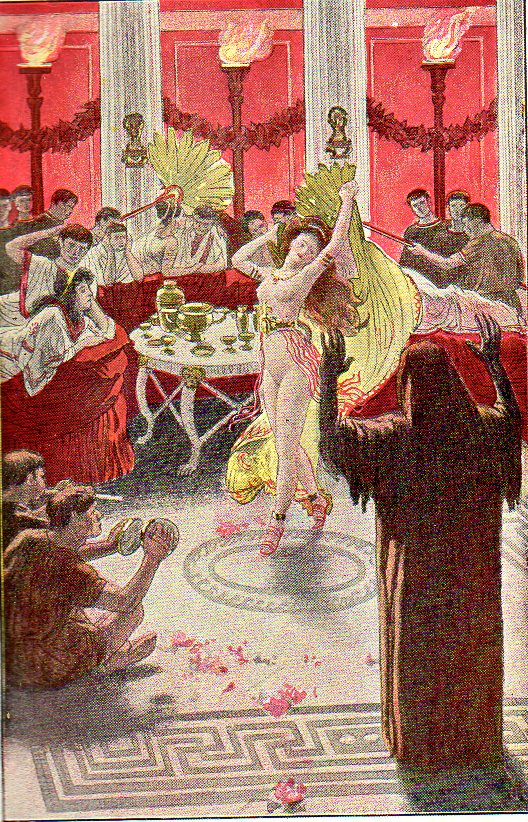

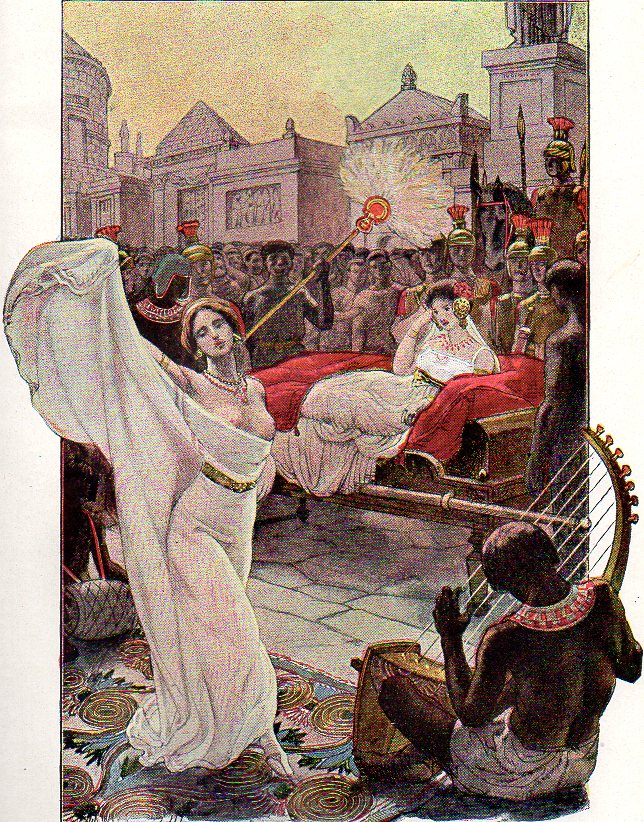

On voit le palais de la courtisane, orné dès le seuil des plus

précieuses mosaïques. Des Nubiens muets au torse lisse sont étagés sur les

degrés du péristyle et tiennent au-dessus de leur tête des globes d’amiante

étincelants qui projettent leur vive clarté jusque dans la rue. Les jardins

eux-mêmes sont remplis de ces lampadaires vivants dont s’illuminent les

feuillages ; des jets d’eau parfumés irisent l’air de leurs gerbes

multicolores et retombent dans des vasques de bronze où des Naïades renversées

bombent leurs ventres ruisselants. Un silence mystérieux, tel celui d’un temple

que baigne le clair de lune, plane sur toute la demeure ; la terrasse qui

domine la mer est entièrement sombre sous son vélum de pourpre ; seule une

statue de marbre d’une éblouissante blancheur marque cette place de sa nudité

sacrée.

Pour entrer cette nuit chez Phryné, il faut prononcer une formule

convenue d’avance. L’esclave qui se tient en haut des degrés incline la tête et

reçoit les secrètes paroles ; alors un autre esclave écarte la draperie

qui masque la première salle. Là c’est encore du silence et du mystère. Entre

les colonnes peintes de fines arabesques, d’énormes brûle-parfums simulant des

bêtes bizarres laissent échapper de leurs flancs la fumée des aromates. Ces

odeurs lourdes prennent à la gorge et y déposent une irritante âcreté. Mais

plus loin ce sont des roses effeuillées en masse qui couvrent la

mosaïque ; et voici qu’une musique éthérée, fragile, qui semble provenir

d’instruments de cristal, mais dont le rythme est une morsure, s’élève peu à

peu comme un spasme ou comme un sanglot. C’est Marsyas exhalant son dernier

souffle ; c’est l’âme douloureuse et sensuelle, passionnée et vibrante, de

l’homme-artiste déchirée par les griffes jalouses du dieu. Duel antique

renouvelé sans cesse ! Les hôtes de Phryné, cette nuit, goûteront, avec

les plaisirs d’un spectacle voluptueux, l’angoisse éternelle de la vie qui veut

rompre ses entraves et réaliser ses forces secrètes.

A mesure qu’on avance, plus d’obscurité se fait dans les salles où

d’habitude on circule librement parmi les rires et la clarté. La dernière,

transformée en sanctuaire et tendue de draperies écarlates, est éclairée

seulement par une unique lampe pendue à la voûte ; et derrière cette

lampe, sur un trône, Phryné est assise comme une idole abyssine ; ses

épaules, ses seins sont surchargés de pierreries ; son visage étroit, dans

lequel ses yeux verdâtres brillent comme des gemmes, est entouré d’une

bandelette de pourpre ; on ne voit pas ses cheveux ; on ne voit pas

son corps, qui disparaît sous des étoffes précieuses ; seuls, ses pieds

nus, rejoints sur un escabeau, révèlent la beauté pâle de sa chair. Et son

immobilité est telle, si hiératique est le geste de ses bras joints aux deux

chambranles du trône, qu’on la croirait habitée déjà par la majesté divine.

Les affiliés, dans leurs robes de femme, se sont placés autour

d’elle. Ils sont debout et quelques-uns appuient leurs épaules aux grandes

urnes de porphyre où s’enlacent des serpents d’or ; un peu de tremblement

les agite ; ils savent que devant cette Cotytto vivante, resplendissante

de filigranes et de joyaux, devant cette déesse dont la beauté restera voilée

pour eux jusqu’à la fin, toute une cohorte légère et lascive de jeunes filles

vêtues de cyclas transparentes va venir danser les figures sacrées. Et comme la

musique s’anime, comme les voix humaines se mêlent aux accords stridents des

harpes, tout à coup, avec des guirlandes et des flambeaux, elles entrent, les

jeunes danseuses, exaltées, sauvages et déjà possédées de la fureur divine. Ce

sont presque des enfants, mais ce ne sont plus des vierges ; elles savent

tout de l’amour et du désir ; leur chevelure ronde et courte, pareille à

celle des éphèbes, boucle sur leur cou ; leurs épaules sont étroites, et

leurs seins si menus qu’on dirait des églantines en fleur ; mais dans

leurs reins souples, dans le balancement de leurs hanches bientôt nubiles, la

volupté couve comme un feu ; et leurs mains expertes, en se passant les

flambeaux, en nouant et dénouant les guirlandes, s’attouchent, légères, et font

courir entre elles le fluide frémissant de la vie. Encore un tournoiement, et

les jeunes corps enlacés essaieront des pâmoisons vaines ; les flambeaux éteints

seront jetés sur le sol, les guirlandes foulées aux pieds exhaleront l’odeur

amère des fleurs blessées. C’est l’instant où dans les véritables mystères de

la Cotytto phrygienne on prononçait la formule sacramentelle : « Il

est temps d’introduire les hommes. » Mais chez Phryné, sans doute, on se

contente des gestes rituels, de la musique et des parfums. Le fond de

sauvagerie brutale, d’exaspération frénétique, dont sont faites les religions

asiatiques, ne saurait convenir à l’eurythmie athénienne. Ici c’est un

spectacle, rien de plus sans doute, l’imitation élégante des plus formidables

mystères, parce qu’il plaît à la courtisane d’être adorée.

Cependant, les portes ont été ouvertes sur la clarté des

jardins ; Phryné est descendue de son trône pour monter sur une chaise à

dossier élevé que portent les quatre plus jeunes des Baptes ; et le

cortège s’organise à travers les allées profondes jusqu’à un reposoir, dont le

dôme ajouré, fait de fleurs de népenthès tressées ensemble, est surmonté d’un

phalle d’ivoire et d’or. Le symbole primitif, entouré de torches luisantes,

rayonne comme un phare au-dessus de tout ce qui se meut, de tout ce qui

s’agite, de tout ce qui se balance dans ces jardins parfumés. Et la courtisane,

placée au centre du dôme comme la Cotytto impudique, semble porter ainsi sur

son front le signe de sa victoire sur le monde. Elle est le principe féminin

divinisé ;elle est l’attrait souverain, la force profonde, la Nature

passive en qui se renouvelle sans cesse la vie ; – et ce symbole sur

le front glorieux d’une idole marque le règne de la Femme que toutes les

théologies antiques ont annoncé. Devant Phryné, les petites danseuses aux

chevelures rondes font brûler maintenant les larmes d’ambre et de myrrhe ;

d’un geste rapide, leurs corps frêles penchés sous la cyclas transparente,

elles élèvent et abaissent les encensoirs, dont les chaînettes de métal font un

bruit susurrant et doux. Mais la musique, cachée dans les bosquets de

térébinthes, couvre ce glissant murmure, et des voix aiguës d’adolescents dont

on ne voit pas les visages, des voix androgynes où passe une poignante

inquiétude, montent, montent dans la nuit, clament éperdument les strophes de

l’hymne mystique. Les Baptes sont secoués d’un frisson qui agite sur eux les

plis de leurs robes de femme ; dans les mains des jeunes filles les

encensoirs ont frémi. Seule, Phryné n’a point bougé ; pas un émoi n’a

dérangé l’harmonie de sa face admirable ; elle boit l’encens, elle reçoit

dans ses oreilles, jusqu’au coeur, les phrases de l’adoration. Elle jouit de sa

beauté, d’elle-même, de sa propre gloire. Et ce grand désir mâle, épandu dans

les feuillages, elle le sent passer à travers sa chair sans en être troublée

– car elle se sait invincible.

VII

On peut supposer qu’Athènes devait être ce qu’on appellerait de nos

jours une ville de cancans. Tout s’y savait, tout s’y répétait dans le cercle

de la société relativement restreint, – le gros de la population se composant

de marchands, d’artisans et d’esclaves. Dans ce cercle où se retrouvaient les

mêmes femmes, les mêmes magistrats, la même bourgeoisie riche, la même

aristocratie qui tenait le haut du pavé et fournissait à la ville ses

chevaliers, la célébrité de Phryné était rapidement devenue un objet de

scandale. Jamais encore une courtisane, depuis la fameuse Aspasie, n’avait

occupé à ce point l’opinion publique ; mais Aspasie s’était vite adaptée

aux éléments de cette cité complaisante, tandis que celle qu’on appelait la

Thespienne, l’Aphrodite, la Charybde, affectait de mépriser Athènes, sa vie,

ses moeurs, son langage. Jamais elle ne s’était mêlée au frémissement de la vie

populaire. Elle ne donnait même pas au peuple l’aumône de sa beauté, comme les

autres hétaïres qui, par métier autant que par vanité féminine, recherchaient